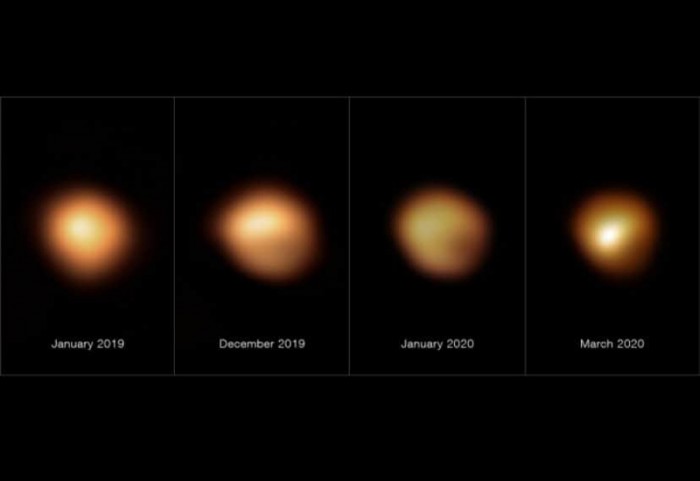

최근 밝기가 뚜렷하게 줄어 폭발 가능성이 제기된 적색거성 베텔기우스(Betelgeuse)가 아직 건재하다는 주장이 제기됐다. 빛이 급격히 줄어든 원인으로는 가스가 생성한 먼지구름이 손꼽혔다.

유럽남방천문대(European Southern Observatory, ESO)는 초거대망원경(VLT)을 통해 베텔기우스의 밝기 변화를 면밀히 관찰한 결과 방출된 가스가 구름이 되면서 별의 빛을 상당량 차단했다는 결론을 내렸다. 이들의 연구 결과는 17일 국제학술지 네이처에도 소개됐다.

ESO 연구팀은 많은 과학자가 예측한 대로 베텔기우스가 방출한 가스가 굳어 먼지구름이 생성되면서 빛의 30%가량을 차단한 것으로 파악했다. 허블우주망원경은 지난해 베텔기우스가 실제로 가스를 방출하는 것을 관측한 바 있다.

연구팀 관계자는 “가스가 방출될 당시 공교롭게도 베텔기우스의 온도가 떨어졌다”며 “실리콘 등이 포함된 가스가 이 영향으로 응축되고 경화되면서 먼지로 변해 빛을 가려버린 것”이라고 설명했다.

이 관계자는 “베텔기우스가 1년여에 걸쳐 갑자기 어두워진 원인은 현재로서 가스구름이 가장 타당하다”면서도 “별의 핵 내부에서 융합된 중원소가 이따금 우주로 방출되곤 하는데, 현재 그 원인까지는 특정할 수 없다”고 말했다.

결국 연구팀은 베텔기우스가 수명이 다해 초신성폭발을 일으킬 가능성은 낮다고 봤다. 전부터 존재감이 엄청났던 이 적색거성은 아직 건재하며, 앞으로도 다양한 변화로 학계를 놀라게 할 것으로 연구팀은 전망했다.

베텔기우스는 오리온자리에서 가장 밝게 빛나는 알파별이지만 2019년부터 급격하게 어두워졌다. 2020년 5월 기존 광량의 35%가량이 줄어든 것으로 판명되자 일각에선 수명이 다한 베텔기우스가 초신성폭발을 일으키는 것 아니냐는 이야기가 나왔다.

태양의 8배나 되는 질량을 가진 적색거성들은 원래 불안정하다. 별의 에너지원인 수소를 다 소진한 핵은 내리누르는 중력과 팽창하려는 에너지 사이의 균형이 깨지면서 급격하게 수축된다. 이로 인한 압력상승은 온도 증가로 이어지고, 수소만으로 핵융합이 불가능했던 중심핵 바깥 부분에서 헬륨에 의한 핵융합이 시작된다. 이로 인해 별이 크게 팽창하고 밝게 빛난다.

고대인들은 붉은빛을 내뿜는 베텔기우스를 인류멸망의 전조로 여겼다. 1992년과 2012년 등 휴거나 종말론이 제기될 때면 어김없이 등장하는 떡밥이 베텔기우스였다. 태양 다음으로 빛난다고 해서 ‘제2의 태양’이란 별명도 붙었다.

현재 베텔기우스는 나이가 최대 약 800만년으로 추정된다. 전성기로부터 이미 100만년이 지난 것으로 여겨진다. 학계에 따르면 베텔기우스는 내핵의 수소를 이미 소진해 헬륨 핵융합을 반복하며 탄소와 산소를 생성하고 있다. 언젠가 열과 압력이 상실돼 핵융합을 계속할 수 없게 되면 다른 별들이 그랬던 것처럼 초신성폭발을 일으키고 중성자별 또는 블랙홀이 될 전망이다. 과학자들은 이 순간까지 남은 시간을 대개 10만년으로 보고 있다.

정이안 기자 anglee@sputnik.kr