화석 연료를 태워 전기를 얻었던 인류는 심각한 환경오염에 직면하면서 친환경 발전에 눈을 돌렸다. 수력과 풍력, 조열, 지열, 태양광 발전에 이어, 최근에는 해상풍력발전을 통해 전력을 생산한다. 다만 전기차가 빠르게 보급되고 남녀노소 다양한 IT 기기를 다루는 시대가 되면서 폭발적인 전력 수요를 감당하기는 한계가 있다.

이런 문제를 극복하기 위해 학자들은 우주로 눈을 돌렸다. 우주 공간에 초대형 인공위성 같은 설비를 띄우고 태양광을 이용해 전기를 생산, 지구로 보내는 우주 태양광 발전 시스템(Space Solar Power System, SSPS)이 대표적이다.

유명한 것은 영국 IECL 사가 개발 중인 ‘카시오페이아(CASSIOPeiA, Constant Aperture, Solid-State, Integrated, Orbital Phased Array)’다. 탄소중립 정책을 추진하는 영국 정부도 주목하는 ‘카시오페이아’는 실현만 되면 24시간 365일 전력을 생산·공급할 것으로 기대된다.

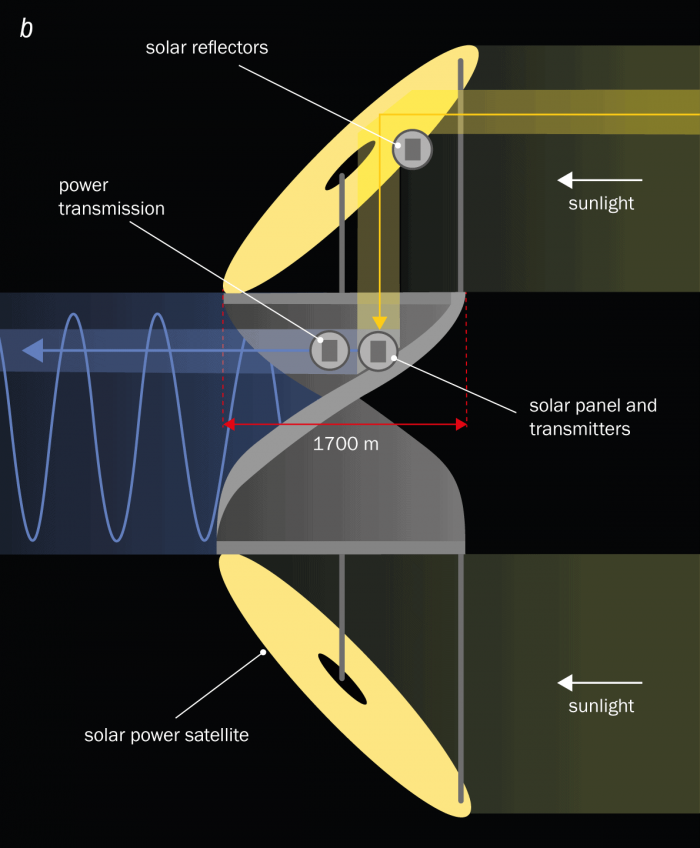

1970년대 심각한 에너지난을 경험한 학자들은 우주 발전에 희망을 걸었다. 미 항공우주국(NASA)은 이미 1979년 SSPS를 발표했다. 이 시스템은 가로 10㎞, 세로 5㎞의 어마어마한 태양광 패널을 통해 얻은 전력을 마이크로파로 바꿔 지름이 1㎞나 되는 안테나를 통해 지구로 송전하도록 고안됐다.

다만 이런 시스템 자체를 우주에 띄우기 위해 엄청난 시간과 기술, 돈이 드는 게 문제다. IECL의 대표이자 SSPS 전문가인 이안 캐시는 “NASA가 생각한 규모의 인공물을 정지 궤도에 발사하려면 지금 기술로도 어렵다”며 “스페이스X의 ‘팰컨9’ 로켓을 활용하더라도 완성까지 약 1조1500억 달러(약 1500조원)가 들 것”이라고 추산했다.

‘카시오페이아’가 주목받는 이유는 실용성이다. 기본적인 구조는 NASA의 1979년 SSPS와 크게 다르지 않지만, 태양광을 보다 효율적으로 집적해 지구로 보내기 위해 실용적인 디자인을 채택했다.

이안 캐시는 “‘카시오페이아’는 1기가와트(GW) 전력을 생산할 설비를 제작해 우주로 보내는 비용이 약 50억 달러(약 6조4000억원)”라며 “NASA의 SSPS는 ‘카시오페이아’와 단순 비교만으로 약 250억 달러(약 32조원)가 들어간다”고 설명했다.

다만 IECL도 ‘카시오페이아’가 실용화되기까지 과제가 많다고 인정했다. 발전 설비를 아무리 단순화해도 기본적으로 규모가 크기 때문에 대형화에 따른 비용 상승은 불가피하다. 설비가 제대로 돌아가는지 실험하기 위해 시험기를 우주에 띄워야 하는데, 이것만 해도 스페이스X의 ‘스타쉽’을 기준으로 300회 정도는 줄기차게 로켓을 발사해야 한다.

또한 전기를 마이크로파로 변환해 지구로 보내는 방법은 이론적으로 이상적이지만 효율을 따지면 아직 매력적이지 않다. 마이크로파가 지구 대기를 통과할 때 에너지를 많이 잃어버리기 때문이다. ‘카시오페이아’로 기대되는 송전 효율은 지금으로서는 5%대에 불과하다.

이안 캐시는 “‘카시오페이아’가 제대로 돌아가려면, 현재 5%대의 효율을 적어도 20%대까지 끌어올려야 한다”며 “영국 정부가 제창한 탄소 중립을 실현하기 위해서라도 이런 문제들을 해결하기 위해 관련 연구에 보다 집중해야 한다”고 말했다.

설치에 들어가는 막대한 비용과 낮은 송전 효율만 해결하면, SSPS는 태양광을 통해 지구에 전력을 공급할 가장 좋은 방법으로 여겨진다. 지구상에 더 이상 거추장스러운 발전 시설을 만들 필요도 없다. 가장 친환경적인 발전 시설로 평가되는 해상 풍력발전기는 최근 해양생물에 주는 악영향이 보고되면서 입지가 좁아지는 상황이다.

정이안 기자 anglee@sputnik.kr