강한 충격 때문에 잊으려 해도 잊히지 않는 트라우마의 메커니즘이 일부 규명됐다. 학계는 이번 발견이 외상후 스트레스장애(PTSD) 치료로 이어질 가능성에 주목했다.

일본 생리학연구소(NIPS)는 6일 공식 홈페이지에 공개한 실험 보고서에서 트라우마 기억이 발생하는 구조 일부가 쥐 실험 과정에서 드러났다고 전했다.

트라우마는 너무나 큰 충격 때문에 좀처럼 잊히지 않는 부정적 기억을 의미한다. 심각한 심리적 외상으로 정의되는 트라우마는 정보 처리와 감정 제어 등 다양한 정신적 활동에 관여하는 뇌의 전두전야에서 유지되는 것으로 여겨질 뿐, 상세한 구조는 대부분 베일에 가려져 있다.

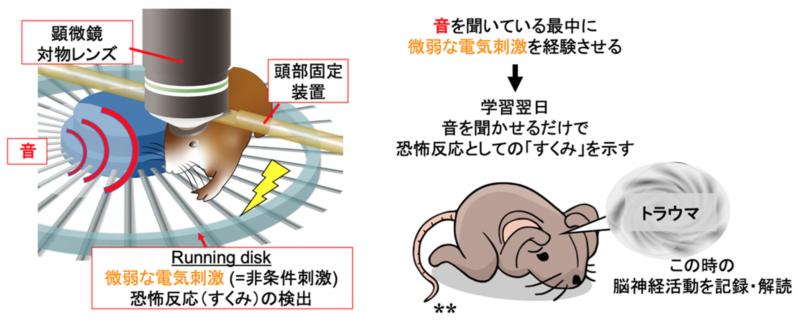

연구소는 트라우마를 야기하는 모진 경험을 한 사람들의 신경세포 반응을 간접적으로 해석하기 위해 쥐 실험을 기획했다. 우선 실험 쥐의 뇌 반응을 들여다볼 전자현미경을 회전식 구름판과 연결하고 그 사이에 쥐를 고정했다. 이후 아무 해가 없는 소리를 들려주면서 약한 전기 자극을 줬다.

그 결과 전기 자극이 트라우마의 방아쇠가 되면서 쥐는 전기가 흐르지 않는데도 소리만으로 몸을 움츠리는 공포 반응을 보였다. 연구소는 트라우마 기억과 관련된 쥐의 뇌 기능 변화를 공포 반응을 보이기 전후로 구분해 해석했다.

실험 관계자는 "공포 반응을 강하게 보일 때 쥐의 뇌 전두전야에서 트라우마 체험 전에는 없던 새로운 신경회로가 특정됐다"며 "전기 자극을 경험할 때 강하게 반응한 쥐 전두전야의 특정 세포군은 이후 소리만으로도 반응하는 세포군과 연결돼 트라우마 기억을 형성했다"고 설명했다.

연구소는 이러한 구조로부터 공포 반응을 나타낼 때 강하게 반응하는 뇌 전두전야의 세포군을 특정하는 방법도 알아냈다. 연구소는 트라우마에 관련된 세포의 기능을 억제하는 기술이 개발될 경우 PTSD 등 까다로운 정신질환을 치료할 길이 열릴지 모른다고 기대했다.

실험 관계자는 "공포의 제어는 생물이 살아가는 데 아주 중요하다. 강한 공포 체험에서 야기되는 트라우마 기억은 언제 어디서든 되살아나 많은 불편을 초래하기 때문"이라며 "트라우마 기억에 뇌의 어느 부위가 관련됐는지는 최근 연구에서 확인됐지만 그 메커니즘의 일부가 마침내 해명됐다는 점에서 이번 실험은 가치가 충분하다"고 강조했다.

이윤서 기자 lys@sputnik.kr