수장룡을 대표하는 플레시오사우루스의 영법을 로봇 실험으로 해명한 일본 학자들의 연구에 관심이 쏠렸다. 학계는 멸종한 동물의 생태나 특징을 로봇으로 재현하는 노력이 결실을 맺었다고 평가했다.

일본 도호쿠대학교 연구팀은 13일 공개한 실험 보고서에서 플레시오사우루스의 뒤쪽 지느러미는 앞쪽 지느러미의 움직임이 야기하는 물의 소용돌이를 추진력으로 사용했다고 전했다.

플레시오사우루스는 바다 등 수중에 서식한 파충류로 트라이아스기 말, 즉 약 1억8000만 년 전 출현해 쥐라기를 거쳐 약 6600만 년 전 백악기까지 번성했다. 수장룡은 코끼리나 고래만큼 컸고 생태나 사냥 방법도 제각각이었는데 플레시오사우루스는 앞뒤 2개씩 총 4개의 지느러미로 어떻게 헤엄쳤는지 논란이 계속돼 왔다.

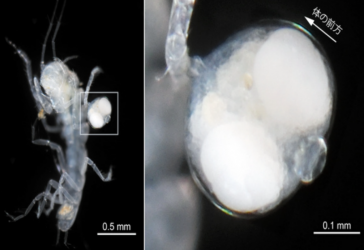

일부 학자들은 플레시오사우루스가 노처럼 생긴 지느러미를 앞뒤가 아닌 위아래로 움직여 바다거북처럼 유영했다고 추측했다. 이에 의문을 품은 연구팀은 플레시오사우루스의 확실한 영법을 재현하기 위해 지느러미 부분만 본뜬 로봇을 제작했다.

연구팀은 수장룡 등 고생대 생물도 현생동물과 같은 운동 제어를 하지 않았을까 전제했다. 지느러미 4개가 자율적으로 동작을 제어하는 수장룡 로봇을 이용해 실제에 가까운 영법을 구현했다.

그 결과 수장룡은 앞뒤 지느러미의 동작 주기를 이용해 추진력을 극대화했다고 연구팀은 결론 내렸다. 세부적으로는 앞 지느러미의 움직임으로 발생하는 물의 소용돌이를 뒤쪽 지느러미가 추진력으로 활용하는 패턴이 확인됐다. 로봇의 지느러미 동작 주기나 앞뒤 지느러미 간격을 바꿔도 이런 상호작용은 유연하게 조정돼 추진력이 유지됐다.

실험 관계자는 "수장룡의 지느러미 크기나 모양은 거의 같아 바다거북처럼 앞 지느러미 만으로 추진력을 만들어내고 뒤 지느러미는 키 역할을 하는 영법은 비효율적이라는 우리 가설이 맞았다"며 "앞지느러미에 의한 후방 난류를 추진력으로 만드는 프레시오사우루스의 영법은 공중을 비행하는 새들의 8자 날갯짓 운동과 비슷했다"고 설명했다.

이어 "멸종한 생물의 움직임을 로봇을 통해 구현하는 것은 중요하다. 최근 컴퓨터 시뮬레이션과 로봇을 접목해 고생물의 생태 일부가 규명되고 있다"며 "이번 실험 결과는 수장룡의 각 지느러미의 가동 범위가 좁아 그다지 자유롭게 움직일 수 없었다는 기존의 화석 분석 결과와 달라 더욱 가치가 있다"고 자평했다.

정이안 기자 anglee@sputnik.kr