국제우주정거장(ISS)이 무려 2.9t에 달하는 SUV 크기의 쓰레기를 우주공간에 배출해 논란이 한창이다. 대기권에서 타 없어지리라는 관계자들 말과 달리 톈궁1호처럼 지구상에 일부가 떨어지리라는 우려가 나온다.

미 항공우주국(NASA)은 17일 구형 니켈수소배터리가 담긴 2.9t 짜리 외부 교환장치(EP9)를 폐기했다고 밝혔다. NASA의 대변인은 "우주 쓰레기는 2~4년 뒤 지구로 떨어질 것으로 예상된다"며 "지구 대기에서 무해하게 모두 소각될 것"이라고 말했다.

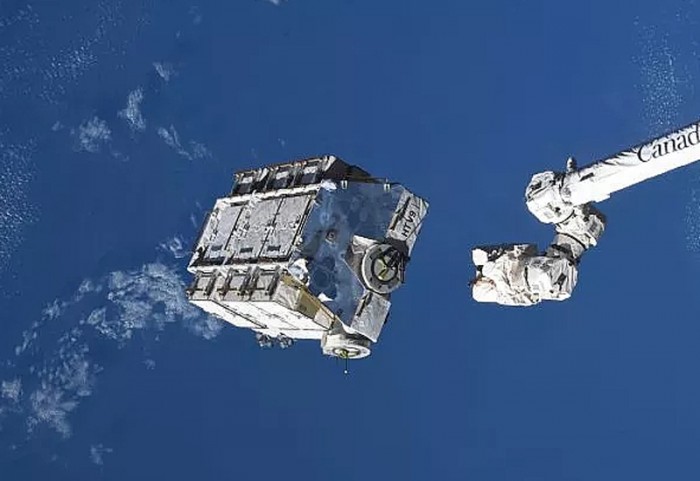

배터리 교체는 원래 일본 무인우주화물선(HTV)을 이용해 신형을 전달하고 구형은 낱개로 배출해 대기 중에서 연소시켰으나, 2018년 소유즈 로켓의 발사 실패로 변수가 생기는 바람에 무려 5년간 처리를 못하고 쌓이게 됐다. 이에 따라 결국 NASA는 우주정거정에 부탁된 17.6m짜리 로봇 팔을 이용해 EP9을 방출했다.

반응은 긍정적이지 않다. 천문학 전문 블로그를 운영하는 필 프래잇은 트위터에 "이게 나에게 떨어질 만큼 위험한 것 같다"며 "크고 밀도가 높아 완전히 타버릴 것 같지 않다"고 지적했다. 하버드-스미소니언 천체물리학센터 천문학자 조나단 맥도웰도 "톈궁1호는 7500㎏으로 훨씬 더 컸다. 하지만 EP9의 밀도를 고려하면 우려할 만하다"고 맞장구를 쳤다.

톈궁1호는 2012년과 2013년 우주비행사를 태운 중국 최초의 프로토 타입 우주정거장이었다. 버스 크기만한 이 물체는 기술적 결함으로 통제불능 상태에 빠져 결국 2018년 4월 남태평양에 추락했다. 이 과정에서 정확한 추락 위치를 예측하지 못해 전 세계에 비상이 걸렸다. 지구 대기권에 진입해 파편 대부분이 소멸했으나 남태평양 타히티 섬에서 멀리 떨어진 바다에 일부 잔해가 떨어졌다.

지구에 떨어질 우주쓰레기는 이처럼 크기와 밀도가 문제지만, 과학자들은 우주궤도에 남아있는 쓰레기는 다른 점이 더 중요하다고 지적한다. 바로 '속도'다.

런던 자연사박물관은 인공위성에서 배출한 물질과 우주선 발사 중 떨어져나간 부품 3000여개를 비롯해 지구궤도에는 최소 1억2800만개의 파편이 떠다니고 있다고 밝혔다. 이 중 10㎝ 이상인 것은 3만4000개고, 나머지는 이보다 작은 미세 우주쓰레기다.

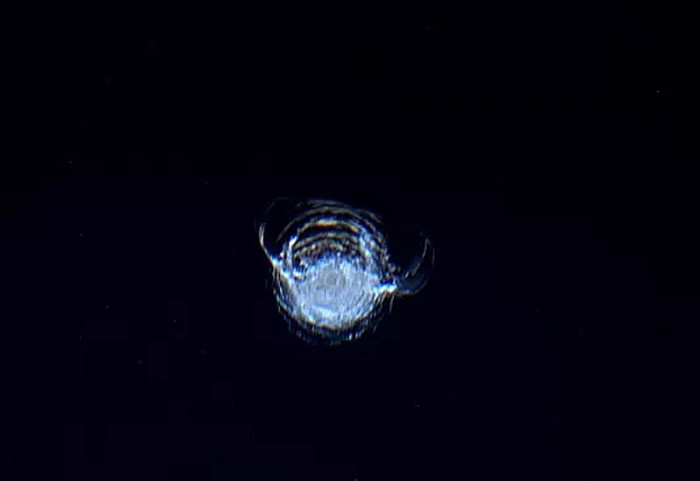

지난 2016년 ISS의 유리창에 0.6㎝의 상처를 남긴 물질은 지름이 고작 수천분의 1㎜ 밖에 안 되는 페인트 조각이나 금속 부스러기로 추정됐다. 애리조나주립대학교 천문학자 비슈누 레디 박사는 "모든 것이 속도에 달려있다"고 이유를 밝혔다. 고도 400㎞ 상의 우주정거장 및 위성 대부분은 시속 2만5200㎞의 속도로 90분에 한 번씩 지구를 돌고 있다. 이는 평균 총알 속도의 10배에 달한다.

작은 총알이 큰 피해를 입히는 것처럼 충격 에너지는 물체의 크기만큼 속도와 방향이 중요하다. 특히 위성과 파편은 다양한 경로를 따라 궤도를 도는데, 서로 다른 방향으로 움직이던 물체가 부딪치면 그 피해는 더 커진다. 고속도로에서 같은 방향으로 달리는 차들은 아무리 덩치가 커도 충돌 시 충격이 상대적으로 작고, 반대 방향으로 달리는 차량이 부딪히면 그게 오토바이일지라도 치명적인 것과 같은 이치다.

위험성이 대두된 우주쓰레기 문제를 해결하기 위한 다양한 아이디어가 등장하고 있다. 영국은 진공청소기처럼 쓰레기를 빨아들이는 ‘엔드 오브 라이브 서비스(End-of-Life Service)' 테스트 비행을 앞두고 있다. 러시아는 끈적끈적한 거품으로 쓰레기를 달라붙게 하는 '폼 브레이커스 캐처(Foam Breakers Catcher)'를 개발 중이다. 로봇팔은 물론 갈고리, 그물, 자석 등을 이용하는 아이디어도 있다. ISS는 1999년부터 우주쓰레기를 추적, 이를 피해 우주선을 띄울 타이밍을 지상에 25차례 제공한 것으로 알려졌다.

레디 박사는 "우주쓰레기가 너무 많아지면 위성이나 우주선 궤도비행이 위험해질 수 있다"며 "이 때문에 우리가 우주에 접근할 수 없다면 통신이나 날씨, 방송 등 이미 많은 것을 우주공간에 의존하는 우리 문명은 후퇴할 수 밖에 없다"고 경고했다.

채유진 기자 eugene@sputnik.kr