친환경 에너지가 대세로 떠오른 지금, 막대한 자원을 사용하는 도시 조명을 대체하기 위한 연구가 한창이다. 가장 유력한 것이 바이오루미네선스(bioluminescence), 즉 생물발광이다. 전기를 얻기 위해서는 엄청난 양의 화석연료가 필요한 현실을 타개할 생물발광. 그 기술은 현재 어디까지 발전했을까.

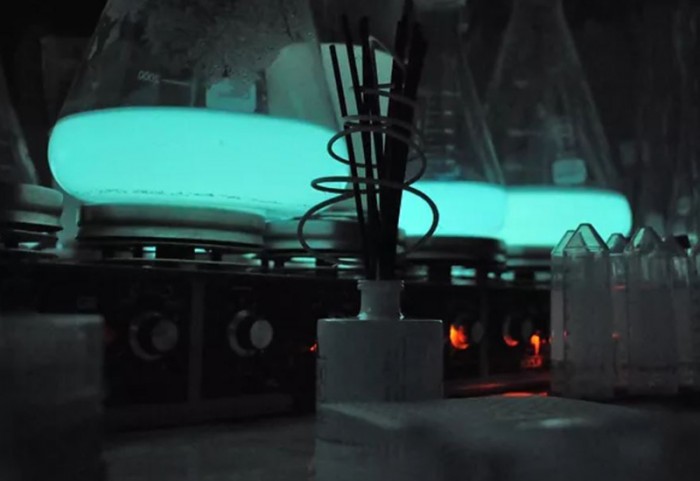

파리에서 남서쪽으로 약 50㎞ 떨어진 작은 도시 랑부예. 그림 같은 강변에는 올해 초부터 은은한 푸른빛을 뿜어내는 원통형 튜브들이 하나둘 설치됐다. 이곳의 새로운 명물로 통하는 이 조명은 전기나 가스 대신 세균의 생물발광을 이용한다.

이 조명은 글로위(Glowee)라는 업체의 작품이다. 지속 가능한 대체 조명을 확산 중인 프랑스 스타트업이다. 회사 규모는 작지만 직원들의 꿈은 원대하다. 바이오루미네선스 현상을 이용해 지구상의 수많은 인공조명을 줄이는 게 글로위의 최종 목표다.

글로위의 생물발광 조명은 프랑스 앞바다에서 채취한 심해 세균 알리비브리오 피셰리(Aliivibrio fischeri)가 핵심이다. 바닷물로 채운 튜브에 알리비브리오 피셰르를 넣고 영양분과 산소를 공급하면 대사 과정에서 생화학 반응이 일어나 빛이 발생한다.

회사 관계자는 “먹이나 산소를 제외하면 아무 에너지 없이 주위를 비출 수 있다”며 “불을 끄고 싶으면 공기 순환을 차단하면 그만이다. 그러면 세균은 혐기 상태가 돼 생물발광이 더 이상 지속되지 않는다”고 설명했다.

이 관계자는 “생물발광은 현대 사회가 의존하는 전기를 대체할 지속 가능한 조명”이라며 “조명 제조에 사용되는 물이나 배출되는 이산화탄소량도 적다. 뭣보다 생분해되므로 폐기 문제도 없다”고 덧붙였다.

바이오루미네선스를 집중 연구 중인 글로위는 이미 랑부예를 비롯해 파리 샤를 드골 공항 등에 생물발광 조명을 선보였다. 아직은 광량이 기존 조명보다 약한 것이 흠이지만 친환경적이라는 점에서 프랑스 정부도 관심을 갖고 있다.

지구상의 동식물 중에는 물리적, 전기적, 화학적 자극을 받으면 빛을 발하는 종이 있다. 이들을 적극 활용하는 바이오루미네선스 기술은 꾸준히 발달해, 최근에는 특정 식물의 루시페린 발광 시간을 임의로 2배 이상 늘리는 실험도 성공했다.

미국 매사추세츠공과대학(MIT) 연구팀은 지난해 9월 태양과 LED 조명을 쬐면 밝은 빛을 낼 뿐 아니라 빛에너지를 저장하는 식물을 공개했다. 플랜트 나노바이오닉스(Plant nanobionics) 분야를 개척해온 연구팀은 나무 등 식물에 루시페린 같은 생물발광체를 넣어 스스로 빛을 내고 반복해 충전 가능한 친환경 조명을 개발 중이다.

1879년 전구가 발명된 이래 오늘날까지 조명은 거의 변하지 않았다. 1960년대 LED가 등장, 유지 비용이 크게 줄었지만 대부분 화석연료에 의해 발전된 전기에 의존하고 있다는 점은 변함이 없다. 한 통계에 따르면 전 세계에서 소비되는 전기의 약 19%는 조명을 위한 것이다.

해결해야 할 과제도 있다. 생물발광에 의한 빛은 LED 만큼 밝지는 않고, 1㎡를 15루멘으로 비추는 정도다. LED 전구는 같은 공간을 111루멘으로 비춘다. 한밤중에 공원에 사용되는 은은한 전구도 최소 25루멘 수준임을 감안하면 갈 길이 멀다. 게다가 생물발광 전구는 온도에도 민감한 문제도 있다.

정이안 기자 anglee@sputnik.kr