난치병을 치료할 신약 개발의 열쇠 중 하나로 여겨지는 '장기 칩(organ on a chip)'. 수년간 꾸준히 연구가 진행되는 '장기 칩'은 최근 미국이 제약사들의 동물실험 의무 조항을 폐지하면서 한층 주목받고 있다.

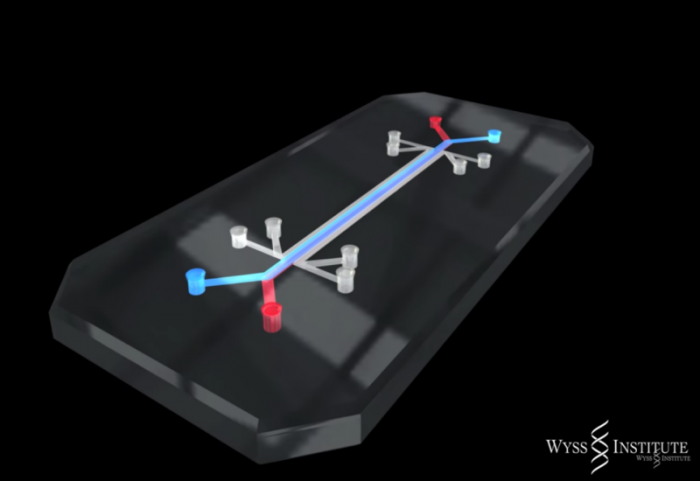

1990년대 후반 탄생한 '장기 칩'은 탄성이 우수한 폴리머를 겹쳐 제작한다. 전자회로를 심은 폴리머 위에 사람의 장기를 구성하는 세포를 인공적으로 배양하는 인공장기 기술의 하나다.

칩의 작은 구멍에 세포를 넣은 뒤 인체와 마찬가지로 혈액을 흘려 기능하는 '장기 칩'은 배양세포와 달리 동적 환경 하에서 세포끼리 상호작용이 활발하다. 이 점이 보다 생체에 가까운 인공장기로 평가받는 이유다. 마이크로 유체공학이 발달하면서 형태와 기능 면에서 '장기 칩'은 업그레이드를 거듭하고 있다.

최근의 '장기 칩'은 실제처럼 혈액이 돌기 때문에 체내 세포나 조직이 갖는 조건을 맞출 수 있다. 영양분이 전달되고 노폐물이 걸러지거나 혈액에 의해 운반된 약물이 세포에 작용하는 과정도 관찰할 수 있다. 유체의 흐름을 조절할 수 있어 최적의 투약 양을 알아보는 것도 가능하다.

여러 장점 덕에 동물실험을 대체할 선택지로 기대되는 '장기 칩'이지만 단점도 있다. 제작 과정이 너무 복잡한 데다 비싸 실용성이 떨어지는 것이 큰 흠이다. 테스트를 위한 입력값을 한 번 정하면 변경할 수 없어 여러모로 아직 문턱이 높다.

이를 타개할 것으로 기대되는 것이 3D 프린터다. 1980년대 처음 상용화된 3D 프린터는 2000년대 총기를 만들 정도로 출력물 강성이 확보됐고 건자재 업체도 관심을 가질 만큼 실용화 단계에 들어섰다. 최근 우주선이나 위성의 주요 부품 제작에 응용될 만큼 정밀도도 올라갔다.

미국 메릴랜드대학교 연구팀은 3D 프린터를 이용해 '장기 칩'에 사용할 표준화된 칩을 설계하고 있다. 미리 설계한 부품을 3D 프린터로 빠르게 뽑아낼 수 있다면 간편하게 실험 목적에 맞는 '장기 칩'을 만들어낼 수 있다. 한 번 표준화되면 대량 생산이 가능하므로 가격 문제도 해결할 수 있다.

'장기 칩'을 연구하는 학자들은 원래부터 3D 프린터의 가능성에 주목해 왔다. 3D 프린터가 보다 고도화되면 인체의 장기 모델을 만들고 실험하는 것은 물론 실제 이식 가능한 장기도 제작할 수 있기 때문이다.

이처럼 '장기 칩'을 비롯한 인공장기는 신약 개발은 물론 장기 이식을 위해 꾸준히 연구되는 분야다. 인체 줄기세포를 배양하거나 조합해 만들어내는 미니 뇌 같은 '오가노이드(organoid)' 역시 '장기 칩'만큼 관심의 대상이며, 동물실험의 대체재로 각광받고 있다.

이윤서 기자 lys@sputnik.kr