미국 민간 우주개발 업체 유나이티드 론치 얼라이언스(ULA)의 신형 로켓 ‘벌컨 센타우르’가 8일 오후 첫 발사에 성공했다. 예고대로 조지 워싱턴과 존 F.케네디, ‘스타트렉’ 연출가 겸 작가 진 로든버리의 유해를 싣고 날아오른 ‘벌컨 센타우르’는 우주장이 현실로 다가왔음을 실감하게 했다.

‘벌컨 센타우르’는 한국시간으로 8일 오후 4시18분 미국 플로리다 케이프커내버럴 우주군기지에서 힘차게 솟아올랐다. 심우주 상업 페이로드 운송 목적으로 개발된 이 로켓에는 미국 우주장 업체 셀레스티스의 유해 캡슐 330개가 담겼다.

어른 손가락만 한 캡슐은 티타늄 재질이다. 드라마와 영화로 제작돼 히트한 우주 SF ‘스타트렉’을 빚어낸 진 로든버리와 그의 아내이자 배우 마젤 바렛, 니셸 니콜스와 제임스 두한, 드포레스트 켈리 등 ‘스타트렉’ 출연자, 조지 워싱턴과 존 F.케네디, 아이젠하워 등 전 미국 대통령 등 유명 인사들의 유해가 담겼다. 유족은 셀레스티스가 별도 판매하는 195달러(약 26만원)짜리 추적기를 통해 우주를 비행하는 캡슐의 위치를 파악할 수 있다.

1997년 설립된 셀레스티스는 ‘엔터프라이즈 플라이트(Enterprise Flight)’로 명명된 우주장을 실시해 왔다. 특별히 ‘벌컨 센타우르’의 역사적인 첫 비행에 맞춰 월면장과 심우주장을 결합한 대규모 우주장을 계획했다. 로켓 개발이 지연되면서 일정이 계속 미뤄졌는데, 2024년 새해에 마침내 뜻을 이루게 됐다.

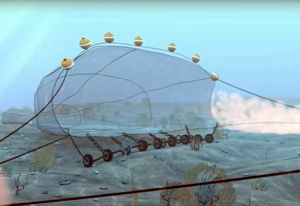

셀레스티스는 유해 캡슐 330개 중 62개는 아스트로보틱스 사의 달 착륙선 ‘페레그린(Peregrine)’에 실었다. 다만 ‘페레그린’이 ‘벌컨 센타우르’에서 사출된 뒤 제어 불능 상태에 빠지면서 월면장은 사실상 실패했다. 나머지 캡슐 268개는 자사 우주장 위성에 실려 예정대로 약 3억㎞ 떨어진 심우주로 보낼 예정이다.

생전 우주장을 강하게 원했던 진 로든버리의 유골은 이번에도 우주로 향했다. 1997년 셀레스티스를 통해 한차례 우주장을 했으나 당시 유해가 7g만 보내져 유족이 이번에 다시 신청했다. 셀레스티스의 찰스 체이퍼 CEO는 “27년 전 진의 유해를 우주로 보낼 때 아내 마젤과 이야기를 나눴다”며 “당시 마젤은 아직 서른도 안 된 제게 사상 첫 상업 우주장을 성공적으로 이뤄냈다고 칭찬했다. 또한 수백 년을 앞선 우주장의 시도가 멈추지 말았으면 한다고 바랐다”고 돌아봤다.

우주장은 미래 장례의 하나다. 현재 우리나라를 비롯해 많은 국가가 실시하는 화장은 상당한 연료를 소모하고 환경에도 악영향을 준다. 이를 대체하기 위해 수장(water cremation. 시신을 바다에 안장하는 수장과 다름)이나 빙장, 퇴비장 등 친환경 미래장이 여럿 등장했는데, 아직 정착되려면 갈 길이 멀다. 우주장은 유해를 지구 밖으로 보낸다는 점에서 미래장 중에서도 크게 주목받고 있다.

일부에서는 우주장이 돈벌이일 뿐이며, 수많은 우주 쓰레기를 더할 뿐이라고 비판한다. 이번처럼 운반하는 기체가 고장 날 경우 캡슐들은 지구 궤도를 떠도는 우주 쓰레기가 될 가능성이 있다. 셀레스티스가 캡슐을 보내는 코스 중 하나인 지구 궤도에는 줄잡아 400만 개(일부 학자는 수억 개로 본다)의 우주 쓰레기가 존재한다고 여겨진다.

우주장 요금을 놓고도 말들이 많다. 셀레스티스 기준으로 유해 캡슐을 우주로 보냈다 지구로 회수하는 코스는 2995달러(약 400만원), 지구 궤도에 캡슐을 올리는 코스는 4995달러(약 660만원), 월면장 또는 3억 ㎞ 거리의 심우주장은 공히 1만2995달러(약 1710만원)부터 요금제가 시작된다. 이를 비싸다고 보는 이들이 있는 반면, 평균 장례 비용보다 싸다는 의견도 있다. 한국소비자원에 따르면 2021년 기준 우리나라 1인 평균 장례비는 약 1300만원이었다.

셀레스티스의 우주장에 맞춰 다른 업체들도 이 신사업에 뛰어들 것은 분명하다. 우주장은 사람은 물론 반려동물도 대상으로 하며, 미국을 비롯해 우리나라와 일본 등 다양한 국가의 민간 업체들이 전부터 추진해 왔다. 최근 상업 페이로드 수송 서비스가 잇달아 등장하면서 우주장 시장이 꿈틀대고 있다. 다만 관련 법이 제대로 정비되지 않았고 만약의 사고도 일어날 수 있어 신중한 접근이 필요하다는 목소리가 여전하다.

정이안 기자 anglee@sputnik.kr