쥐는 의식을 차리지 못하는 동료를 돕기 위해 필사적인 구명활동을 펼친다는 연구 결과가 나왔다. 일부 행동은 인간의 심폐소생과 비슷해 학계가 주목했다.

미국 서던캘리포니아대학교 신경학과 연구팀은 이런 내용을 담은 관찰조사 보고서를 국제 학술지 사이언스 최신호에 소개했다.

연구팀은 일련의 실험을 위해 마취한 실험용 쥐를 케이지로 돌려보내면 동료가 냄새를 맡거나 살짝 물어뜯는 점에 주목했다. 쥐들이 동료를 구하려 한다는 가설을 세운 연구팀은 관찰조사에 나섰다.

일부 동물이 인간처럼 동료의 구명에 적극적이라는 사실은 이전 연구를 통해 밝혀졌다. 코끼리나 돌고래는 위기에 빠진 동료를 구하려 응급조치 같은 행동을 취한다. 개미는 다친 동료의 다리를 이빨로 끊어내는 일종의 외과수술까지 실시한다.

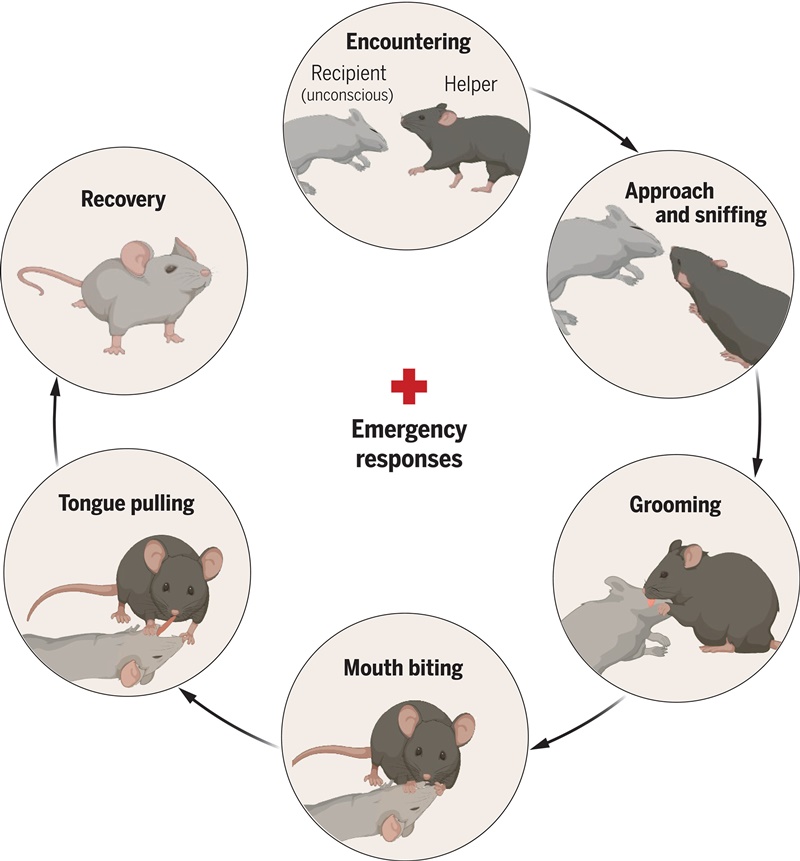

연구팀은 마취로 골아떨어진 쥐를 동료 쥐에게 보여주고 어떤 행동을 취하는지 자세히 관찰했다. 그 결과 대부분의 쥐들은 축 처진 동료를 어떻게든 원상태로 되돌리려고 분주하게 움직였다.

조사 관계자는 “쥐들은 케이지로 돌아온 동료의 냄새를 맡고 털을 핥았다”며 “그래도 깨어나지 않자 일부 쥐는 동료의 입을 벌리고 혀를 잡아당겨 기도를 확보하는 듯했다. 놀랍게도 심폐소생술과 흡사했다”고 말했다.

이 관계자는 “케이지 속 쥐들은 의식불명의 동료를 난생처음 봤는데도 구명활동을 펼쳤다. 이는 학습에 의한 행동이 아니라는 의미”라며 “더욱 신기한 것은 쥐들의 시도로 자극을 받은 쥐는 다소나마 마취에서 일찍 깨어났다는 사실”이라고 덧붙였다.

연구팀에 따르면 쥐들은 마취된 동료의 입안에 이물질이 있을 경우 이를 혀나 발을 동원해 빼내려 했다. 이런 행동들을 구명활동으로 단언하기는 이르지만 적어도 상대가 평소와 다름을 직감한 것은 맞다고 연구팀은 결론 내렸다.

조사 관계자는 “쥐들의 응급조치 행위는 대상이 사체일 때에도 관찰됐다”며 “또한 전혀 모르는 상대보다 하루 이틀(실험은 5일간 진행됨)이라도 한 케이지에서 알고 지낸 사이에서 구명행동이 두드러졌다”고 전했다.

이어 “쥐는 아마 움직이지 않는 동료에 반사적으로 반응하는 것은 아닐 것”이라며 “상대가 누구이고, 어떤 상황에 있는지를 근거로 도움을 주려 나서는 것으로 볼 수 있다”고 강조했다.

연구팀은 쥐들의 행동에 애정 호르몬이 관련됐다고 추측했다. 구명활동에 나선 쥐는 옥시토신과 관련된 뇌 영역의 활동이 활발했기 때문이다. 사랑 호르몬으로 불리는 옥시토신은 애정이나 유대, 신뢰 등 사회적 연결을 촉진하는 효과가 있다.

이윤서 기자 lys@sputnik.kr