트랜싯법이나 도플러 분광법(시선속도 측정법) 없이 외계행성을 직접 포착하는 시도가 처음 성공했다. 항성의 빛을 차단하고 주변 코로나를 조사하는 코로나그래프 기능 덕에 각 행성의 대기 조성까지 알아냈다.

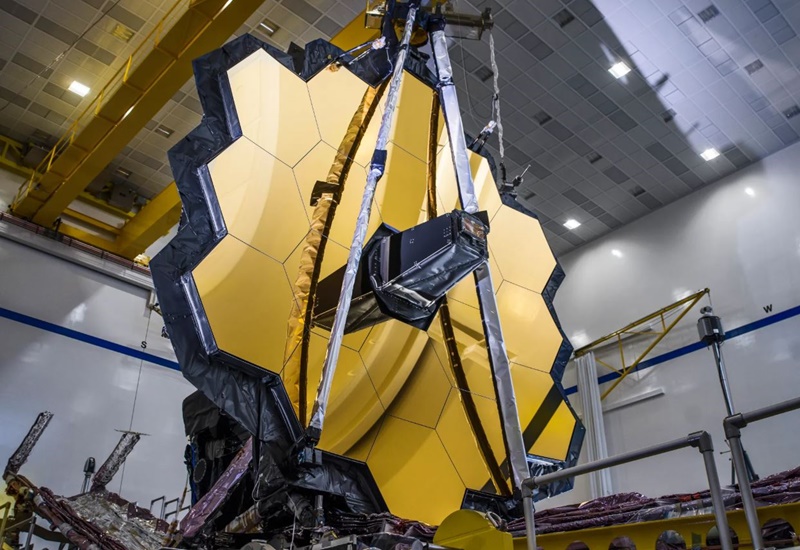

미국 존스홉킨스대학교 천체물리학 연구팀은 국제 학술지 ‘The Astrophysical Journal’ 최신호에 조사 보고서를 내고 제임스웹우주망원경을 이용한 외계행성 관측 성과를 소개했다.

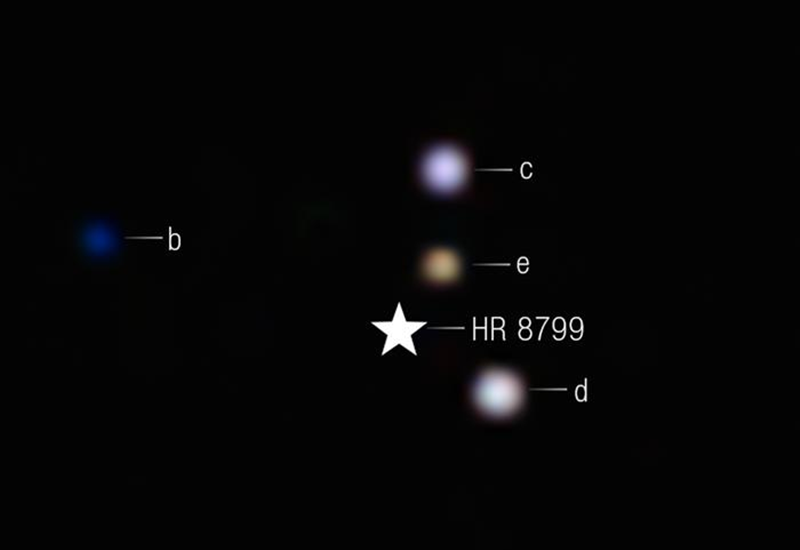

연구팀은 제임스웹우주망원경을 통해 지구에서 페가수스자리 방향으로 약 129광년 떨어진 HR 8799 항성 및 그 주변을 도는 외계행성 4개를 조사했다.

존스홉킨스대 윌리엄 발머 박사는 “외계행성 4개를 거느린 HR 8799는 아주 젊은 항성”이라며 “우리가 살고 있는 태양계는 탄생으로부터 46억 년이 지났지만 HR 8799는 아직 3000만 년밖에 되지 않았다”고 설명했다.

이어 “이 행성계는 아직 형성 중이며 격렬한 열을 방출하기 때문에 대량의 적외선 방사가 이뤄지고 있다”며 “태양이나 행성이 어떻게 형성됐는지 몸소 보여주는 귀중한 샘플”이라고 덧붙였다.

이번 제임스웹우주망원경 관측을 통해 연구팀은 HR 8799가 거느린 거대 외계행성의 대기에 이산화탄소와 탄소, 산소, 철이 포함됐음을 알아냈다. 연구팀은 각 행성이 태양계의 목성이나 토성처럼 형성됐을 가능성도 떠올렸다.

윌리엄 발머 박사는 “거대 행성이 만들어지는 과정은 주로 두 가지”라며 “하나는 천천히 고체 핵이 성장하며 주변의 가스를 흡수하는 것이고 또 하나는 젊은 항성 주변 먼지 원반의 급속한 붕괴”라고 말했다.

박사는 “목성이나 토성은 전자의 과정으로 탄생했는데, 이는 HR 8799 항성계의 행성들도 마찬가지”라며 “제임스웹우주망원경이 각 행성에 대한 상세한 대기 분석을 할 수 있었다는 것이 최대 성과”라고 강조했다.

외계행성의 연구는 태양계의 탄생과 진화 과정을 이해하는 데 필수라고 여겨진다. 다만 이런 행성은 항성보다 수천 배나 어두워 직접 관측하기 어렵다. 제임스웹우주망원경의 경우 코로나그래프 기능을 갖춰 이번처럼 놀라운 발견이 가능했다.

윌리엄 발머 박사는 “새로운 항성계를 포착하고 우리 태양계와 얼마나 비슷한지, 혹은 다른지 비교하는 연구는 상당히 중요하다”며 “이를 통해 태양계가 얼마나 특수한지, 혹은 일반적인지 알게 될 것”이라고 기대했다.

정이안 기자 anglee@sputnik.kr