망각 또한 뇌 학습의 한 형태이며, 잊힌 기억은 지워지지 않고 남는다는 흥미로운 연구 결과가 나왔다. 너무 심한 건망증은 논외지만, 기억력이 평균적으로 떨어지는 것은 병적인 문제가 아니라는 연구 결과에 관심이 쏠렸다.

아일랜드 트리니티칼리지더블린 연구팀은 17일 공개한 실험 보고서에서 기억과 마찬가지로 망각은 뇌의 자연스러운 학습 과정에서 나타난다고 주장했다. 보고서는 국제 학술지 '셀 리포트(Cell Reports)'에도 소개됐다.

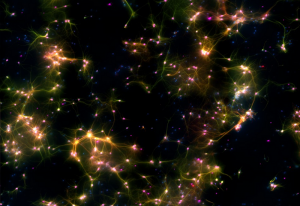

연구팀은 한 번 잊힌 기억이 어디에 저장되는지 알아보기 위해 쥐 실험을 기획했다. 쥐에 사물과 공간의 관계를 학습시키고 그 기억에 관여하는 뇌세포 '엔그램(engram, 기억 흔적을 의미)'에 유전적 마크를 붙였다.

이후 연구팀은 역향 억제(A를 기억하고 B 작업을 할 때, B의 내용이 A 기억의 재생을 방해하는 현상)를 일으켜 애써 배운 쥐의 기억을 지웠다. 이 과정에서 유전적 마크를 붙인 엔그램에 어떤 일이 일어나는지 관찰했다.

실험 관계자는 "쥐는 한 번 저장한 기억 자체는 잃지 않았다. 엔그램을 빛으로 자극하자 지워진 것처럼 보였던 기억이 살아났다"며 "심지어 쥐는 잊어버린 기억과 관련된 새로운 경험을 하게 하면 해당하는 엔그램이 다시 활성화됐다"고 전했다.

이 관계자는 "망각이란 실은 뇌의 적응 기능 중 하나가 아닐까 의심하는 것이 최근 뇌과학 트렌드"라며 "뇌는 외운 것을 잊음으로써 새로운 것을 쉽게 익히는 것으로 보이며, 잊힌 기억은 어딘가에 소중하게 보관되는 것으로 여겨진다"고 덧붙였다.

연구팀은 이런 뇌 활동이 인체 기관의 가소성을 잘 보여준다고 평가했다. 뇌가 가소성을 발휘해 뒤에 배치하는 덜 중요한 정보들은 각 기억의 경합을 통해 결정된다고 연구팀은 추측했다. 누군가 현재 처한 상황이나 관심사에 따라 기억과 정보의 우선순위가 달라진다는 의미다.

실험 관계자는 "사실 역향 억제 자체가 비슷한 시기에 외운 몇 가지 기억이 경합을 벌이면서 일어나는 현상"이라며 "당장 수학시험을 앞둔 학생은 그 뒤에 볼 영어시험에서는 애써 공부한 수학 공식을 잊는데, 이 정보는 지워지지 않고 어디론가 밀려나는 듯하다"고 말했다.

연구팀은 밀려난 기억들은 원래 엔그램에 잘 저장돼 있다가 관련된 상황이 벌어질 때 요긴하게 사용될 것으로 생각했다. 이런 실험은 기억이 사라진다고 여겨지는 알츠하이머 등 뇌 관련 질환의 이해에 도움이 된다는 게 연구팀 입장이다.

이윤서 기자 lys@sputnik.kr