약 6600만 년 전 지구상을 누빈 거대한 공포새 포루스라코스(Phorusracos)의 발자국이 최초로 발견됐다. 공포새는 팔레오세부터 플라이스토세에 번성한 초대형 조류의 총칭이다.

아르헨티나 라팜파국립대학교 등 국제연구팀은 최근 공식 채널을 통해 공룡이 멸종한 후부터 대략 5300만 년 전까지 존재한 포루스라코스의 발자국 화석을 공개했다. 화석은 아르헨티나와 접한 파나고니아 연안의 리오 네그로 유적에서 나왔다.

포루스라코스는 공포새를 대표하는 종으로, 덩치가 크면서 발이 아주 빨라 포유류를 잡아먹은 것으로 여겨진다. 이번에 발자국 화석이 발견된 것은 현재의 남미 대륙에서 번성한 공포새 포루스라코스 롱기시무스(Phorusracos longissimus)다.

조사 관계자는 "남미 대륙 초원을 활보한 포루스라코스 롱기시무스는 비록 날지 못했지만 성체는 키 3m가 넘을 만큼 컸을 것"이라며 "광활한 평원을 거닐다 먹이를 발견하면 빠르게 달려가 사냥해 갈고리 모양의 부리로 살을 뜯어 먹은 것으로 추측된다"고 전했다.

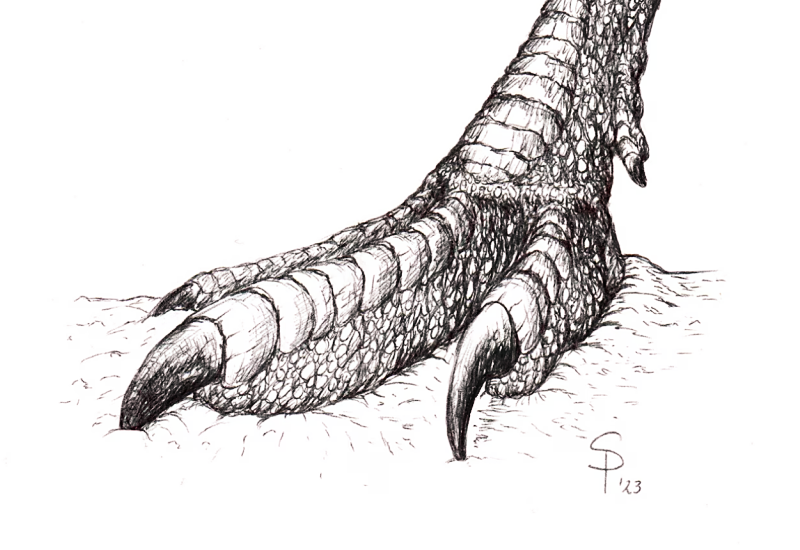

이 관계자는 "포루스라코스 롱기시무스의 발자국 화석이 처음 발견되면서 우리는 오랜 미스터리였던 공포새의 사냥법을 유추할 수 있게 됐다"며 "발자국 화석 분석 결과, 공포새들은 사냥감을 걷어차 힘을 뺀 뒤 갈고리 같은 발가락으로 짓눌렀다고 생각된다"고 덧붙였다.

공포새는 발가락 세 개인데, 그간 학자들은 이를 어떻게 이용해 이동하고 사냥했는지 정확히 알지 못했다. 이번에 발견된 발자국은 공포새가 사냥 시 두 발가락으로 균형을 잡고 나머지 하나로 사냥감을 눌렀다는 결정적 증거라는 게 연구팀 설명이다.

조사 관계자는 "공룡은 두 발가락으로 걷고 달리며, 사냥에 쓸 날카로운 발가락은 이동할 때 손상되지 않도록 땅에서 띄운 것으로 알려져 있다"며 "이번 발자국 화석은 발가락 두 개가 뚜렷하고 하나는 희미했다. 이는 공포새도 공룡처럼 발가락 두 개로 이동하고 사냥감을 공격할 중요한 발가락은 소중히 다뤘음을 알게 해준다"고 전했다.

연구팀은 발자국을 남긴 개체의 키는 약 1.7m로 아직 성체는 아닐 것으로 판단했다. 일단 포루스라코스 롱기시무스로 파악됐지만 아직 학계에 보고되지 않은 공포새 신종일 가능성도 배제하지 않았다.

학계는 이번 발자국을 정밀 조사하면 공포새가 그간의 생각처럼 발이 아주 빨랐는지, 또한 주로 잡아먹은 사냥감은 구체적으로 무엇인지 보다 많은 비밀을 알 수 있을 것으로 기대했다.

이윤서 기자 lys@sputnik.kr