우리은하 끝자락의 별 형성 영역을 일본과 미국의 지상 및 심우주 관측 장비들이 공동으로 잡아냈다.

제임스웹우주망원경을 운용하는 미 항공우주국(NASA)은 최근 공식 채널을 통해 제임스웹우주망원경이 포착한 우리은하 맨 끝의 별 형성 영역 사진을 공개했다.

NASA는 일본 국립천문대(NAOJ)의 스바루 망원경이 먼저 관측한 해당 영역을 제임스웹우주망원경으로 보강 조사했다. NAOJ의 지상 관측 장비 스바루 망원경의 연구 성과에 주목한 NASA가 우주 공간의 제임스웹우주망원경을 동원해 공동 탐사를 실시한 셈이다.

스바루 망원경과 제임스웹우주망원경이 들여다본 우리은하 외곽의 환경은 태양계 부근과 상당히 달랐다. 특히 성간물질에 포함되는 무거운 원소의 비율이 태양계 근방의 5분의 1에서 10분의 1로 적어 탄생으로부터 얼마 되지 않았을 무렵의 우리은하 환경을 그대로 유지하는 것으로 생각된다.

NAOJ는 일본 기후대학교와 공동으로 우리은하 끝자락과 태양계 부근의 별 형성 양상이 서로 어떻게 다른지 스바루 망원경을 통해 조사했다. 이 결과에 주목한 NASA 제트추진연구소(JPL)는 NAOJ·기후대학교 공동 연구팀에 합동 관측을 제안했고, 제임스웹우주망원경을 이용한 추가 조사가 이뤄졌다.

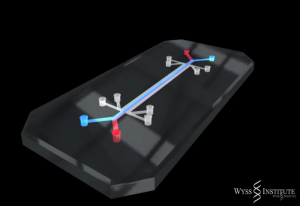

그 결과 별 형성 영역 내부에서 별의 진화 중에서도 가장 초기 단계에 있는 천체의 후보나 젊은 별에서 뿜어져 나온 제트의 구조가 확인됐다. 별 형성 영역을 둘러싼 특징적인 성간 먼지의 구조 역시 선명하게 포착됐다.

NAOJ의 이즈미 나츠코 연구원은 "이 정도로 활발한 별 형성이나 엄청난 제트를 볼 수 있으리라고는 예상하지 못했다"며 "우리 연구를 기초로 제임스웹우주망원경이 들여다본 우리은하 끝부분은 그야말로 놀라운 세계였다"고 설명했다.

우리은하 외곽에서 이번처럼 제트 구조가 선명하게 포착된 것은 처음이다. NAOJ와 NASA는 향후 이 별 형성 영역에 자리한 별 각각의 성질과 제트의 구조를 상세히 검증할 계획이다. 양측은 이를 통해 막 탄생했을 무렵의 우리은하에서 어떻게 별들이 탄생했는지 수수께끼가 일부 풀릴 것으로 기대했다.

정이안 기자 anglee@sputnik.kr