무려 7000년간 잠들었던 발트해 바닥의 조류가 현대 과학의 힘으로 다시 깨어났다. 빛도 산소도 없는 환경에 오랜 세월 묻혀 있다 깨어난 조류는 의외로 멀쩡했다.

독일 라이프니츠협회 발트해 조사팀은 2일 이런 내용을 담은 조사 보고서를 발표했다. 이번 성과는 국제 학술지 'The ISME Journal'에 먼저 소개됐다.

조사팀은 스칸디나비아반도로 둘러싸인 발트해 해저에서 7000년 전 진흙에 묻힌 조류를 연구해 왔다. 조류의 특성상 오랜 휴면에도 살아있다고 확신한 조사팀은 부활생태학(resurrection ecology) 관점에서 접근했다.

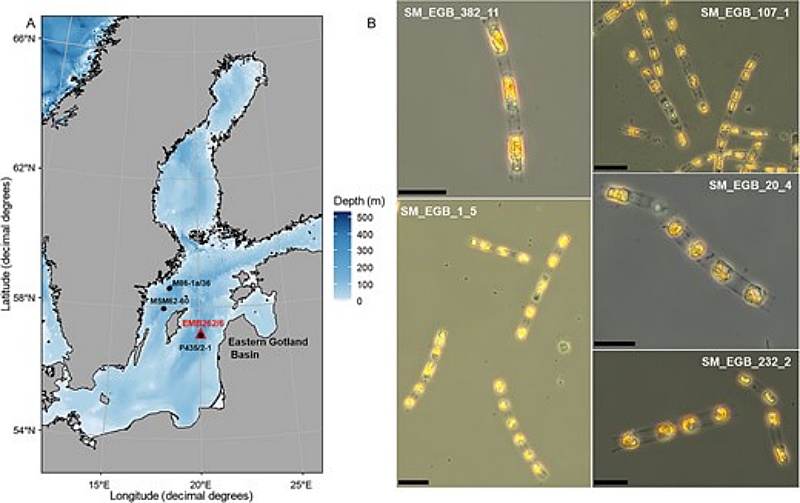

사라 볼리우스 연구원은 "일반에 아직 생소한 부활생태학은 과거의 생물을 되살려 환경 변화에 어떻게 적응해 왔는지 분석한다"며 "2021년부터 발트해 고틀란드 섬 해역의 수심 240m 해저에서 퇴적물을 채취, 잠자던 조류를 들여다봤다"고 말했다.

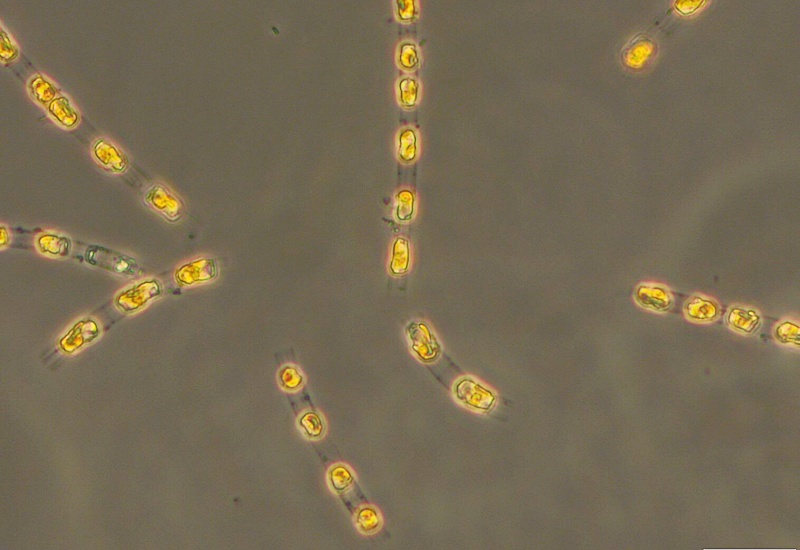

이어 "해당 조류는 스켈레토네마 마리노이(Skeletonema marinoi)라는 규조류(원생생물의 일종)의 동료로 발트해에서는 봄이 되면 대량 증식하는 흔한 종"이라며 "규조류는 곰벌레와 마찬가지로 환경이 나빠지면 대사를 최대한 줄이고 휴면해 살아남는다. 240m 해저에 잠든 조류도 마찬가지일 것으로 생각했다"고 덧붙였다.

조사팀 생각대로 되살아난 스켈레토네마 마리노이는 하루에 약 0.31회 세포 분열을 실시했다. 이는 현생종 조류와 거의 동등한 수준이다. 또한 광합성을 통해 산소를 생성하는 능력도 현대의 개체와 거의 같았다.

사라 볼리우스 연구원은 "발트해의 퇴적물은 층마다 명확하게 시대가 나뉘기 때문에 각 연대에 존재한 조류의 유전자나 성장의 특징을 비교할 수 있다"며 "이를 통해 태고와 현대의 조류를 직접 비교하는 시공을 뛰어넘는 분석이 가능하다"고 전했다.

이어 "결과적으로 서로 다른 지층에서 부활한 조류는 각기 다른 유전적 그룹에 속해 있었고, 오랜 세월 유전자가 서서히 변화한 것으로 파악됐다"며 "이 단서들을 통해 작은 생물들이 환경 변화에 유전적·기능적으로 어떻게 적응했는지 알 수 있다"고 의미를 부여했다.

이윤서 기자 lys@sputnik.kr