특정한 소리에 신경이 거슬려 어쩔 줄 모르는 사람들이 있다. 재채기나 하품소리, 키보드 두드리는 소리 등 남들은 아무렇지 않게 흘려버리는 일상 속 소음에 불안을 느끼거나, 심지어 패닉까지 이르는 사람들이 우리 주변엔 생각보다 많다.

최근 전파를 탄 영국 방송프로그램 ‘디스 모닝(This Morning)’은 미소포니아(misophonia) 때문에 괴로운 여성의 사연을 상세하게 전했다. 미소포니아는 특정 소리에 지나치게 예민하게 반응하는 일종의 청각과민증상이다.

웨일즈에 사는 미셸이라는 이 여성은 ‘디스 모닝’에서 남편이 뭔가 씹는 소리만 들어도 미칠 것 같다고 털어놨다. 그는 “남편이 밥을 먹을 때마다 화가 치민다”며 “씹는 소리가 작은데도 어쩔 줄 모르겠다”고 말했다.

미셸은 “더 심각한 건 일부러 쩝쩝대는 요란한 소리는 아무렇지 않다는 것”이라며 “사람은 누구나 살기 위해 식사를 하는데, 그 자연스러운 소리가 견딜 수 없다니 지구상에 혼자 동떨어진 기분”이라고 하소연했다.

결국 미셸은 병원을 찾아 청각을 마비시켜달라고 부탁하기에 이르렀다. 그는 “환자의 그런 요청을 들어줄 의사가 있을 리 만무하다”며 “‘최대한 신경 쓰지 않고 사는 수밖에 없다’는 의사 말을 이해하지만 절망감이 크다”고 털어놨다.

청각과민증후군으로도 알려진 미소포니아는 헛기침이나 숨소리, 씹는 소리, 코를 훌쩍대거나 국물 마시는 소리 등 주변의 온갖 소음 중 특정한 것에 과민반응을 보인다. 처음엔 소음이 거슬리는 수준이다가 점차 분노하게 되고, 심각한 경우 발한이나 근육긴장, 혈압상승, 패닉 등을 야기하므로 간단하게 생각할 병이 아니다.

대개 10세 전후에 나타나는 이 희한한 병을 가진 사람은 의외로 많다. 국제적으로 미소포니아 협회가 있을 정도다. 미국과 영국 성인 16%가 미소포니아를 가졌다는 통계도 있다.

환자들을 절망에 빠뜨리는 건 딱히 치료법이 없다는 사실이다. 원인에 대해서도 아직 말들이 많다. 의학계는 미소포니아가 뇌나 신경 쪽 문제일 것이라고 추측할 뿐이다.

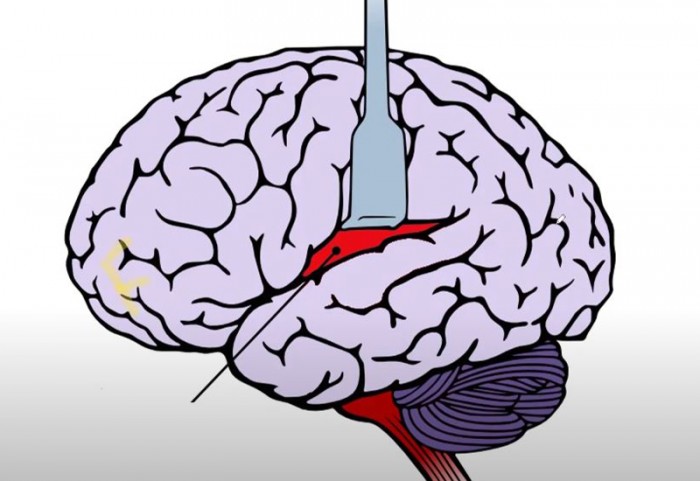

영국 뉴캐슬대학교 연구팀은 2017년 미소포니아가 뇌의 이상으로부터 발병한다고 주장했다. 미소포니아를 가진 사람들의 뇌를 자기공명영상(MRI) 장치로 스캔한 결과, 전두엽과 섬피질(insular cortex) 사이에 문제가 발견됐다. 섬피질은 소리나 맛 등 각종 자극을 처리하고 조정하는 기관이다. 미소포니아를 가진 사람들은 자극에 노출돼도 섬피질 활동이 떨어졌다.

미소포니아는 원인이 불명확하고 치료법도 없지만 방치하다가 큰일이 벌어질 수도 있다. 최근 미국에서 실시한 조사에 따르면, 미소포니아를 가진 사람들은 스스로도 괴롭지만 소리를 내는 원인을 극도로 증오한 나머지 범죄나 사고를 저지를 우려도 제기됐다. 실제로 2019년 미소포니아에 관한 영국 설문조사에서 “소리를 내는 사람 얼굴을 때리고 싶다” “근원을 없애야 한다는 생각에 살인충동까지 느껴봤다”는 답이 나왔다.

그나마 효과가 있는 미소포니아 치료법은 소음이다. 즉, 환자가 꺼리는 특정 소리를 덮어버리기 위해 일부러 소음에 노출시키는 이이제이식 치료다. 효과가 100% 입증된 건 아니지만 그나마 환자들 반응이 좋다는 게 전문가들 이야기다.

정이안 기자 anglee@sputnik.kr