코로나19 여파로 인한 스트레스가 사람들 체중에 큰 영향을 미쳤다는 연구 결과가 나왔다.

과학 전문매체 컨버세이션은 최근 미국 심리학협회의 여론 조사 결과를 인용, 미국 성인의 61%가 팬데믹 기간 원치않은 체중 변화를 겪었다고 7일 보도했다.

지난 3월 발표된 이 결과에 따르면 응답자의 42%의 체중이 평균 13.2㎏이나 늘었다. 그 중 10%는 22.7㎏가 증가했다. 반대로 18%는 체중 감소를 경험했는데, 평균적으로 11.8㎏ 빠졌다. 지난 1월 설문조사에서는 미국 성인의 약 84%가 장기간의 팬데믹으로 스트레스를 한 번 이상 경험했다고 밝혔다.

지난달 22일 발표된 다른 연구에서는 2020년 2~6월 269명의 체중 변화를 조사한 결과 평균적으로 사람들이 한 달에 0.7㎏씩 꾸준히 몸무게가 늘었다는 사실을 발견했다.

뉴욕 빙엄턴대학교 영양신경학자 린다 베다쉬 교수는 "팬데믹 기간 중 체중 변화의 공통 분모는 스트레스"라며 "원치 않는 체중 변화는 투쟁-도피 반응(fight-or-flight response)으로 잘 알려진 신체의 스트레스 반응으로 이해할 수 있다"고 말했다.

투쟁-도피 반응은 인간이 포식자의 등장과 같은 급성 스트레스에 신속하게 반응하거나 식량 부족과 같은 만성 스트레스에 적응할 수 있도록 진화된 생존 메커니즘이다.

스트레스를 받으면 신체는 뇌가 깨어있는 상태를 유지하기를 원한다. 긴급한 상황에서 도움이 되지 않는 행동을 억제하기 위해 세로토닌, 도파민, 멜라토닌과 같은 신경 전달 물질의 수치를 낮춘다.

세로토닌은 감정, 식욕, 소화를 조절한다. 따라서 낮은 수준의 세로토닌은 불안을 증가시키고 사람의 식습관을 바꿀 수 있다. 기분을 좋게하는 도파민 수치가 감소하면 운동이나 건강한 생활방식 유지, 업무 수행 등에 대한 동기 부여가 떨어질 수 있다. 더불어 수면 호르몬인 멜라토닌을 적게 생성하면 수면 장애를 유발한다.

결국 이런 생화학적 변화는 기분 변화를 일으키는 것은 물론 식습관에 영향을 미치며, 목표 지향적 동기를 감소시키고 사람의 생활 리듬을 방해할 수 있다.

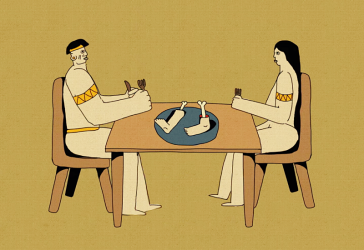

스트레스와 체중 증가에 대해 베다쉬 교수는 "많은 사람들은 고칼로리 음식을 먹을 때 스트레스가 줄고 편안함을 느낀다"고 지적했다.

실제로 초콜릿과 과자 등은 단기적으로 세로토닌 수치를 높여 사람을 행복하게 만들 수 있지만, 당분은 혈액에 빨리 흡수되기 때문에 기분 향상은 극도로 짧아 사람들이 더 많이 먹도록 유도한다. 결국 고칼로리 음식은 스트레스에 대한 자연스러운 반응이지만, 체중 증가를 유발한다.

체중이 줄어드는 경우는 뇌와 장을 연결하는 미주신경의 영향이다. 스트레스를 받으면 뇌가 미주신경을 통해 이동하는 신호를 억제하고 소화 과정을 늦추며, 이로 인해 배가 부른 느낌을 받는다.

베다쉬 교수는 "전염병으로 많은 사람들이 집에 머물면서 활동량은 적고 먹기만 하는 일상이 계속된다"며 "여기에 스트레스까지 더해지면 체중 변화의 완벽한 조건이 만들어지는 셈"이라고 말했다.

채유진 기자 eugene@sputnik.kr