사람이 4년 내에 알츠하이머에 걸릴 위험성을 정확하게 판별하는 간단한 진단법이 개발됐다. 진입장벽이 높았던 기존 검사보다 저렴하고 시간도 10분이면 충분해 관심을 끈다.

스웨덴 룬드대학교 연구팀은 혈액검사와 인지검사를 결합한 새 알츠하이머 진단 알고리즘을 개발했다고 29일 발표했다. 환자가 약 10분만 투자하면 되는 이 진단법을 가벼운 기억장애를 가진 성인 340명에 적용한 결과 무려 90%의 정확도를 보였다.

오스카 한센 교수가 이끄는 연구팀은 인지력 테스트와 MRI(자기공명영상) 또는 PET(양전자단층촬영) 등 뇌스캔을 결합한 기존 알츠하이머 검사의 한계를 넘기 위해 실험을 나섰다. 이 방법들은 알츠하이머를 진단하는 가장 일반적 수단이지만 너무 비싸고 대형병원에서만 가능한 단점이 있다.

연구팀이 혈액검사에 주목한 건 알츠하이머의 주요 징후 중 하나인 타우단백질의 농도를 확인할 수 있어서다. 혈액검사에서 나타나는 타우단백질 농도가 뇌 속의 타우단백질 축적량을 나타낸다는 사실은 2019년 서울대학교 연구팀이 이미 발견했다.

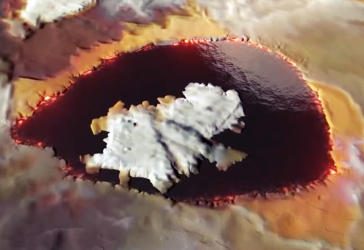

타우단백질은 아밀로이드 단백질과 더불어 알츠하이머를 진단할 때 면밀하게 관찰된다. 타우단백질이 기능을 상실하면서 알츠하이머가 시작된다는 게 의학계 추측이다. 신경세포 내 미세소관(골격에 해당)에 부착해 세포 안정화에 기여하는 타우단백질이 기능을 잃고 얽히면 신경세포 간의 전기적 신호가 딱딱 끊어진다. 이렇게 되면 파킨슨 같은 신경계 질환이 나타난다.

실험 관계자는 “뇌척수액 채취나 PET 스캔보다는 간단한 혈액검사를 통해 타우단백질을 측정하는 방법이 훨씬 효율적”이라며 “검사비와 시간이 적게 들고 정확도도 뛰어나 환자들의 진입장벽을 현저하게 낮출 수 있다”고 설명했다. 이 관계자는 “특히 개발도상국 등에서 이 검사가 활성화되면 치매인구 감소에 큰 도움이 될 것”이라고 내다봤다.

치매 중 가장 흔하게 관찰되는 알츠하이머는 아직 치료법이 없는 진행성 뇌질환이다. 기억이나 사고능력이 천천히 떨어지다 결국 단순한 작업조차 못하게 되는 무서운 질병이다. 국가마다 차이가 있지만 고령자 치매의 약 60% 전후가 알츠하이머다.

정이안 기자 anglee@sputnik.kr