흘러가는 구름이나 험준한 바위산을 보며 존재하지도 않는 사람 얼굴을 떠올리는 현상이 뇌의 유전적 발달 때문이라는 연구결과가 나왔다.

호주 시드니대학교 연구팀은 최근 발표한 논문을 통해 모호하고 연관성 없는 현상·자극에서 일정한 패턴을 찾으려는 ‘파레이돌리아(pareidolia)’가 단순 심리 현상이 아닌 뇌 구조에서 비롯된 인식 오류라고 주장했다.

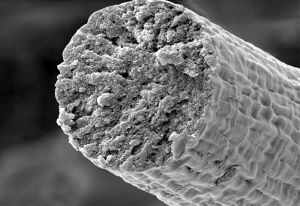

파레이돌리아는 용어가 생소해서 그렇지 누구나 일상에서 겪는 현상이다. 그을린 식빵에서 예수를 떠올리거나 나무 기둥에서 사람 얼굴이 보이는 것이 대표적이다. 미 항공우주국(NASA) 탐사선이 촬영한 화성 표면의 사람 얼굴도 마찬가지다.

과학계는 파레이돌리아가 일종의 심리 현상으로, 인간이 존재할 리 없는 것을 지금까지 익히 알던 기존 인식에 대비해 해석한 결과라고 봤다.

시드니대학교 연구팀은 이에 더해 파레이돌리아가 얼굴을 인식하는 우리 뇌 기능과 관련됐다는 가설을 세웠다. 이를 입증하기 위해 연구팀은 피실험자들이 파레이돌리아 현상을 겪을 때 뇌가 어떻게 반응하는지 조사했다.

연구팀은 소개팅 애플리케이션 틴더를 동원했다. 피실험자들이 다양한 이성의 얼굴을 빠르게 살펴볼 때 뇌가 어떻게 반응하는지 스캔했다. 진짜 사람 얼굴들 속에는 가짜 얼굴을 일부 섞었다. 그 결과 피실험자들의 뇌는 진짜 얼굴이나 가짜 얼굴을 볼 때 별다른 활동변화가 관찰되지 않았다.

실험 관계자는 “뜻밖에도 피실험자들의 뇌는 가짜 얼굴 역시 진짜 얼굴과 마찬가지로 해석했다”며 “사람의 진짜 얼굴과 파레이돌리아 현상으로 떠오르는 얼굴은 뇌의 같은 인지 프로세스에 의해 처리되고 있었다”고 설명했다.

이어 “사물 속에서 뭔가 사람 얼굴 같은 걸 봤을 때 억지로 그렇게 해석하는 것이 아니라 실제 뇌의 얼굴 검출 프로세스가 정상 작동한다는 의미”라고 덧붙였다.

연구팀은 이런 현상이 사람의 뇌가 타인의 얼굴을 빠르게 판별하기 위해 진화한 결과로 해석했다. 단순한 물체를 얼굴로 인식하는 편이 진짜 얼굴을 놓쳐버리는 것보다 낫기 때문이다.

실험 관계자는 “사회적 동물인 인간은 상대 얼굴과 표정만으로 아군과 적을 구분해야 살아남을 수 있었다”며 “이런 진화적 영향으로 우리 뇌는 눈 두 개, 코와 입이 각각 한 개라는 일반적 얼굴 템플릿을 사용하게 됐다. 덕분에 ㎳(밀리초) 단위로 얼굴을 검출하게 됐지만 템플릿에 얼추 맞는 것은 뭐든 얼굴로 인식하고 만다”고 덧붙였다.

정이안 기자 anglee@sputnik.kr