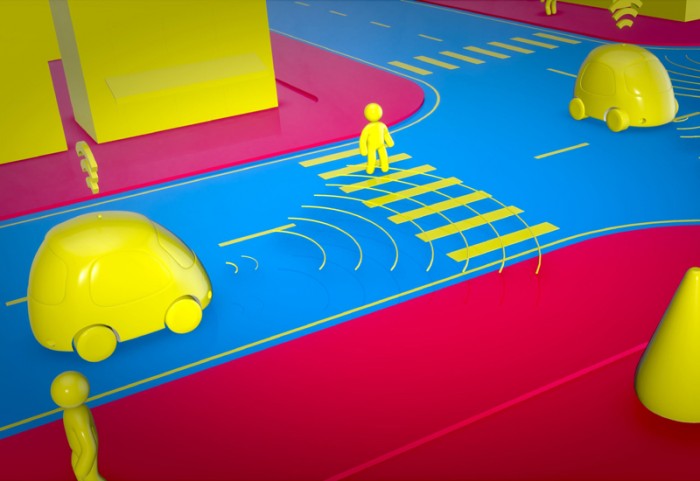

복잡한 도로 위의 상황을 8초 앞까지 내다보는 인공지능(AI)이 개발됐다. 학계는 차량의 자율주행은 물론 교통사고 감소를 위한 신호 시스템에도 활용 가능할 것으로 기대했다.

미국 매사추세츠공과대학교(MIT)는 24일 국제 논문 저장소 ‘아카이브(arXiv)’를 통해 도로 위 사람과 운전자의 특성을 개별 분석해 예측하는 AI ‘M2I’를 선보였다.

M2I는 자율주행의 가장 큰 장애물이 우리 인간 자신이라는 전제하에 만들어졌다. MIT는 보행자는 물론 자동차나 오토바이, 자전거 운전자가 매번 규칙대로 움직이지 않지만 패턴을 AI가 계산할 수 있다면 사고를 줄일 수 있다고 봤다.

MIT 연구팀 관계자는 “자율주행차가 안전하게 주행하려면 도로 위 모든 사람의 행동을 예측해야 한다”며 “이는 AI에게도 분명 난제다. 어쨌든 인간은 예측 불가능한 움직임을 보일 수 있기 때문”이라고 말했다.

때문에 연구팀은 도로 위 상황들을 최소 수준으로 분할, 개별적으로 분석했다. 지금까지의 AI는 한꺼번에 많은 사람의 행동을 제대로 파악하지 못했고, 움직임을 예측하는 것도 사람 1명 정도에 한정됐다.

진로 예측에 초점을 맞춘 M2I는 교통 상황을 개체가 아닌 묶음별로 분석한다. 사람 2명과 차 2대 등 상호작용이 일어나는 것들을 최소 수준까지 엮어 움직임을 예측하는 식이다.

연구팀 관계자는 “차와 자전거, 보행자 중 어느 쪽에 통행 우선권이 있는지 진단하고 각각을 통행 에이전트와 대기 에이전트로 분류, 통행 에이전트의 진로를 예측한다”고 설명했다. 이어 “대기 에이전트가 통행 에이전트의 행동에 따라 어떻게 움직일 것인지 판단하는 것이 포인트”라고 말했다.

핵심은 AI가 두 에이전트 간의 상호 작용밖에 분석하지 않는데도 도로 전체에서 일어날 상황을 6개까지, 시간으로 따지면 약 8초 뒤까지 내다본다는 점이다. 덕분에 보행자가 잘 보이지 않더라도 교차로에 차가 감속하면서 접근하고, 보행자가 횡단보도를 다 건너면 가속하는 매끄러운 자율주행이 가능해진다.

연구팀은 구글 산하 자율주행 업체 웨이모가 수집한 실제 교통 데이터를 이용해 M2I의 성능을 시험하고 있다. 6개 예측 모델을 실제 도로 상황에 적용, 테스트한 결과 M2I의 판단이 다른 AI들보다 정확했다.

MIT 관계자는 “인간은 다음 진로를 예측할 때 모든 가능성을 고려하지 않고 확률이 높은 것만 의식하기 때문에 빠른 판단이 가능하다”며 “이런 식의 사고에 기반한 덕에 M2I는 사용하는 메모리 역시 적다”고 전했다.

과제도 있다. 현재 M2I는 교차로나 도로 모두 일시정지 신호가 내려진 상황 등에는 대응할 수 없다. 어느 쪽 운전자에게 우선권이 있는지 정확히 판단할 수 없는 탓이다. 순간적으로 생각해 움직이는 인간의 눈치를 AI가 따라잡는 데는 더 시간이 걸린다는 게 연구팀 설명이다.

정이안 기자 anglee@sputnik.rk