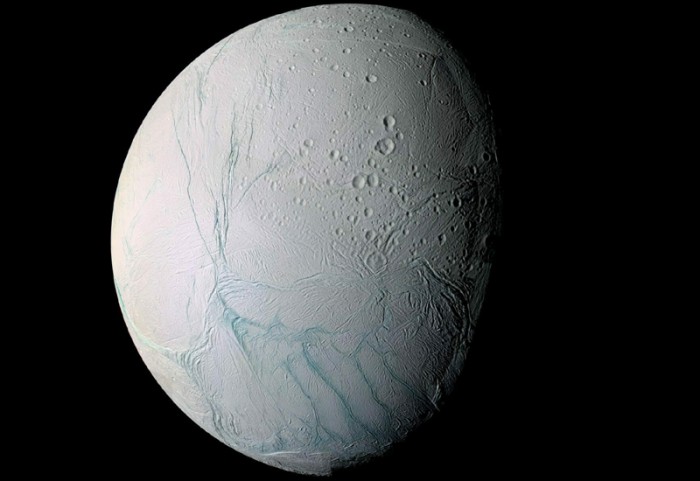

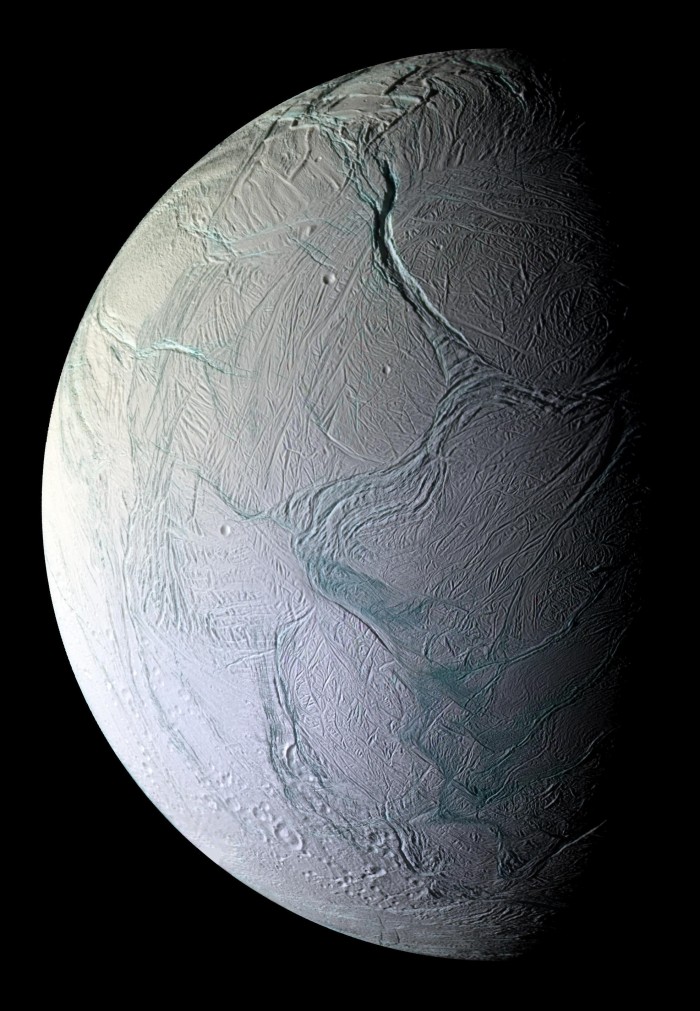

토성의 두 번째 위성이자 태양계에서 가장 흰 얼음별 엔켈라두스(Enceladus)에 물이 존재한다는 가설이 최근 연구로 힘을 받고 있다. 과거 관측된 대규모 수증기 분출이 얼음이 깨진 틈으로 나온 바닷물이라는 주장에 시선이 쏠렸다.

미국 캘리포니아대학교 대기물리학과 맥스 루돌프 조교는 이 같은 내용을 담은 논문을 지난달 31일 국제 학술지 ‘지구물리학연구회보(Geophysical Research Letters)’에 게재했다.

조교가 이끄는 연구팀은 2005년 토성 탐사선 카시니가 엔켈라두스 표면에 난 호랑이 줄무늬(타이거 스트라이프, tiger stripes) 균열에서 수증기 분출을 포착한 상황에 주목해 왔다. 지구의 간헐천은 일정 주기로 수증기나 뜨거운 물을 뿜어내는 온천인데, 엔켈라두스의 경우 우주공간을 향해 초당 최대 200㎞로 날아가는 수증기를 뿜어냈다.

연구팀은 수증기가 펄펄 끓는 바닷물이 만들어냈고 추측했다. 수천 년에 걸친 위성의 냉각 사이클 때문에 얼음이 아래쪽으로 성장, 바다에 압력을 가해 물이 분출됐다는 주장이다.

지름이 약 504㎞인 엔켈라두스의 표면은 두께가 20~30㎞나 되는 얼음 층으로 뒤덮여 있다. 지표의 온도는 평균 영하 약200℃. 그야말로 극한의 공간이지만 지금까지의 조사에서 얼음 밑에 바다와 생명체가 존재할 가능성이 제기됐다.

맥스 루돌프 조교는 “정교한 물리 모델을 이용해 얼음껍질에 균열이 생기고 물이 우주로 분출되는 조건을 찾아봤다”며 “토성을 도는 엔켈라두스의 궤도는 오랜 시간에 걸쳐 변했는데, 이에 맞춰 수백만 년 단위의 냉각 사이클이 반복된 것으로 보인다”고 설명했다.

행성이나 위성의 지표면 온도가 하강하면 표면의 얼음은 아래를 향해 성장한다. 겨울철 호수의 얼음이 밑으로 점점 두꺼워지는 것과 같다. 연구팀은 엔켈라두스에 간헐천이 생기려면 얼음의 성장으로 인해 압력을 받을 바다가 존재해야 한다고 결론 내렸다.

조교는 “물의 부피는 액체일 때보다 얼음일 때 더 크다. 때문에 얼음이 형성되면 그만큼 바다에 가해지는 압력이 상승한다”며 “이러한 힘은 얼음 껍질에도 부하를 가해 물이 지나는 타이거 스프라이트를 만들었을 것”이라고 말했다.

다만 연구팀은 거대한 수증기가 바다에 가해진 압력만으로 뿜어진 건 아니라고 봤다. 조교는 “엔켈라두스에는 대기가 없기 때문에 얼음에 균열이 생기면 우주의 진공으로 노출돼 금방 끓어오른다”며 “이것이 아마 수증기의 정체일 것”이라고 추측했다.

연구팀은 엔켈라두스 밑에 바다가 존재하고, 거기 가해진 압력과 자연 분출의 메커니즘이 다른 얼음 위성에도 적용되는 건 아니라는 입장이다. 목성의 위성 에우로파에 존재하는 것으로 알려진 얼음화산도 이런 논리로는 설명할 수 없다고 선을 그었다.

조교는 “분출 원인을 특정하기 위해서는 추가 관측이 필요하다”며 “미 항공우주국(NASA)이 개발 중인 목성 탐사선 ‘에우로파 클리퍼’의 활약이 다양한 얼음 위성들의 미스터리를 풀 수 있다”고 기대했다.

정이안 기자 anglee@sputnik.kr