지난해 실행된 미 항공우주국(NASA)의 소행성 타격 실험 '다트(DART)'의 대상인 디모르포스에서 폭 수m의 바위가 튀어나온 상황이 확인됐다. 디모르포스는 타격 실험 이후 NASA와 유럽우주국(ESA), 이탈리아우주국(ASI) 등 우주개발 주체들과 허블·제임스웹우주망원경 등 관측 장비에 의해 추적 관찰돼 왔다.

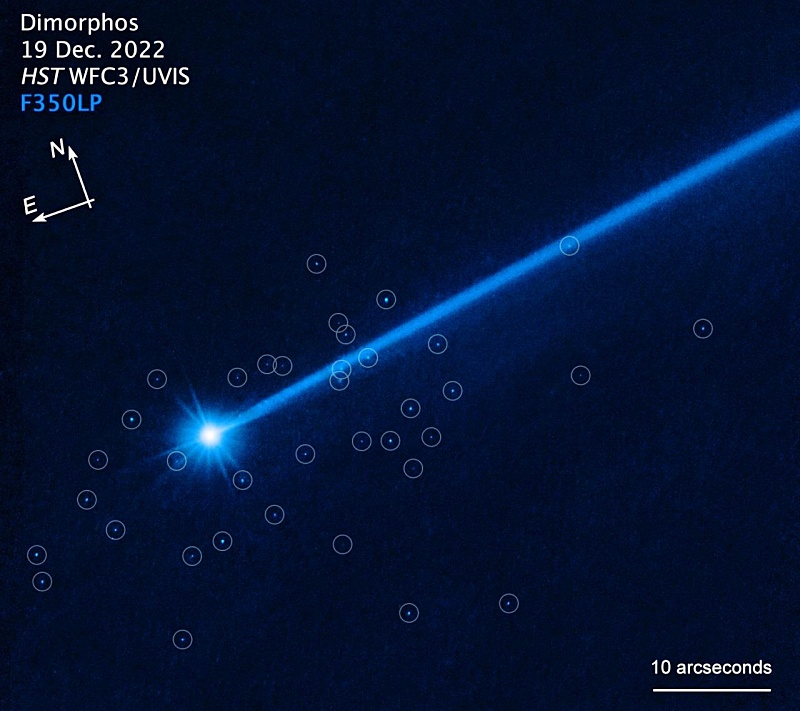

바위들은 미국 캘리포니아대학교 로스앤젤레스(UCLA) 천문학 연구팀이 허블우주망원경이 촬영한 디모르포스 사진을 분석하는 과정에서 파악됐다. 분석된 이미지는 'DART' 탐사선이 디모르포스를 타격한 지난해 9월 26일을 비롯해 그해 12월 19일과 올해 2월 4일, 4월 10일(이상 미국시간) 촬영됐다.

연구팀이 특정한 디모르포스의 바위는 총 37개다. 이들 바위는 디모르포스의 탈출 속도인 초속 24㎝보다 약간 빠른 30±3㎝/s 속도로 떨어져 나왔다. 이를 역산한 연구팀은 바위들이 튀어나온 것이 'DART' 탐사선이 충돌한 직후라는 점도 알아냈다.

조사 관계자는 "바위의 크기는 최대 7m, 최소 1m로 제각각"이라며 "허블의 촬영 시점에서 지구와 디모르포스는 약 3300만㎞ 떨어져 있었고, 가장 밝게 찍힌 바위는 겉보기 등급 26.5로 상당히 어둡다"고 설명했다.

디모르포스는 지구 근접 소행성 디디모스에 딸린 천체로 디디문이라고도 한다. NASA는 이 소행성을 물리적으로 타격해 궤도를 바꿀 수 있는지 알아보는 'DART' 미션을 기획했다. 'DART' 탐사선은 단 한차례 시도만에 디모르포스에 정확히 충돌했고, 결과적으로 원래 궤도가 틀어진 것으로 나타났다.

UCLA 연구팀은 사진 속 바위들이 디모르포스 일부가 부서진 파편이 아니라 표면을 덮은 암석이 그대로 튀어나온 것으로 추측했다. 이 경우 'DART' 탐사선 충돌 지점을 중심으로 반경 25m 이내, 즉 디모르포스 표면적의 약 2%에서 바위가 분출됐다는 이야기가 된다. 연구팀은 이들 바위의 총 질량이 디모르포스의 0.1%에 해당하는 약 5000t이라고 추산했다.

조사 관계자는 "탐사선 충돌의 충격으로 디모르포스 전체가 종처럼 흔들렸고, 그 진동으로 바위들이 튀어나왔다고 볼 수 있다"며 "표면의 암석들이 튕겨진 정확한 이유를 분석하는 것은 소행성을 물리적으로 타격해 궤도를 변경하는 가장 좋은 방법을 개발하는 데 도움이 된다"고 전했다.

디모르포스의 추적 관찰은 현재도 진행되고 있다. 일단 ESA는 2026년 '헤라(Hera)' 탐사선을 보내 디모르포스 접근 관측을 실시한다. 'DART' 탐사선을 따라 디모르포스 충돌을 관측한 ASI의 소형 위성 '리시아큐브(LICIACube)'도 활동 중이며, 허블·제임스웹우주망원경도 소행성의 이동 경로를 예의주시하고 있다.

정이안 기자 anglee@sputnik.kr