바닷속 생물을 아기자기하게 묘사한 2000년 전 모자이크 타일 바닥이 영국 로마시대 유적에서 발굴됐다.

역사·문화 유적 보존을 위해 활동하는 영국 정부 기관 잉글리시 헤리티지는 4일 발표한 보고서에서 버밍엄대학교 고고학 연구팀이 조사 중인 록시터 모자이크 바닥을 소개했다.

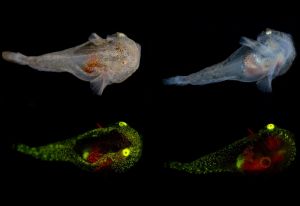

바닥이 나온 록시터는 과거 로마제국의 지배를 받은 곳이다. 타일 바닥이 제작된 2000년 전에는 비리코니움으로 불렸다. 당시 사람들은 청색, 녹색, 황색, 적색 등 다양한 색상의 타일을 이어 모자이크 바닥을 완성했다.

연구팀에 따르면 바닥은 모자이크 타일의 특성상 정교함과는 거리가 있고 아기자기한 묘사가 특징이다. 록시터 유적들이 전반적으로 보존 상태가 좋은 편인데, 타일 바닥 역시 2000년 세월을 잘 버텼다.

조사 관계자는 "이 유물이 만들어질 무렵 로마제국은 영국에 진출했고 비리코니움 같은 콜로니아(전초기지 또는 정착도시)를 만들었다"며 "서기 90년대에 건설된 비리코니움은 폼페이와 같은 규모의 번영한 도시였다. 전성기에는 200채 이상의 가옥에 공중목욕탕, 시장, 시청사, 사법 시설까지 들어섰다"고 전했다.

이어 "도시 광장 근처 간선도로를 따라 도랑을 파 조사하던 중 바다 생물이 묘사된 모자이크 바닥과 채색된 무릎 높이의 회반죽 벽이 드러났다"며 "2000년 가까이 지난 지금까지도 빛이 전혀 바래지 않았고 독특한 아름다움이 그대로 살아있다"고 덧붙였다.

물고기 같은 해양 생물은 카르타고 등 동시대 국가들이 만든 모자이크 작품에 자주 등장한다. 다만 이번 바닥은 생물들을 귀엽고 아기자기하게 묘사해 그 의도에 학자들의 시선이 쏠렸다.

한편 록시터 유적 조사에서는 모자이크와 더불어 지도자의 유골이 안치된 묘소와 성당 터도 나왔다. 조사 관계자는 "이곳에 영국 최대의 로마시대 장벽과 공중목욕탕 터도 존재하는데, 대다수 유물이 한차례 땅에 묻힌 흔적이 남았다"며 "풍화를 막기 위한 조치로 생각되지만, 정확한 목적은 추후 조사에서 밝혀질 것"이라고 기대했다.

이윤서 기자 lys@sputnik.kr