삼엽충이 두 차례 대멸종에서 살아남은 비결은 독특한 몸의 구조라는 연구 결과가 나왔다.

미국 캘리포니아대학교 리버사이드(UCR) 연구팀은 삼엽충이 극심한 환경 변화에서 살아남은 이유는 신체의 유연한 구조 변경이라는 조사 보고서를 7일 발표했다.

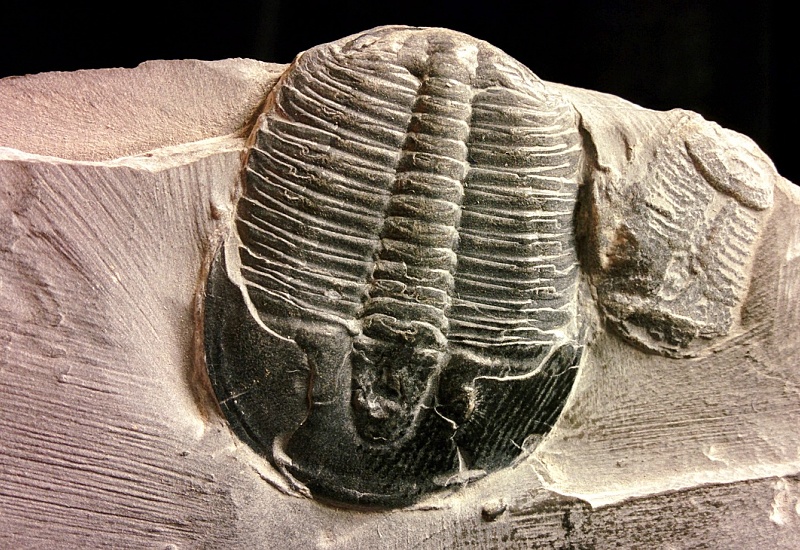

삼엽충은 지금도 많은 화석이 발굴되는 고생물의 아이콘이다. 두 차례의 대멸종을 이겨낸 삼엽충은 약 5억2000만 년 전 캄브리아기에서 페름기 말까지 3억 년이나 고대 해저를 지배했다.

연구팀은 지구상의 산소량이 급변하는 등 보통 생물은 절대 살아남을 수 없는 대멸종을 삼엽충이 어떻게 견뎠는지 조사했다. 거듭된 조사에서 중요한 힌트를 준 건 삼엽충의 변종 아우라코플레우라 코닌키(Aulacopleura koninckii)였다.

조사 관계자는 "삼엽충은 체절을 비정상적으로 늘림으로써 줄어든 산소량에 충분히 대응한 것으로 보인다"며 "삼엽충은 체절의 수가 개체에 따라 차이가 나는 아주 특수한 동물"이라고 전했다.

삼엽충은 2만 종 이상이 알려져 있다. 몸의 기본적인 구조는 같아서 머리·흉부·꼬리판의 세 갈래로 구분된다. 대부분의 종의 경우 체절의 수도 정해져 있다.

다만 아우라코플레우라 코닌키는 좀 특이하다. 이 종은 지난 3월 제3의 눈을 가진 사실이 드러나 관심을 받았는데, 체절의 수가 최소 18개에서 최대 22개로 개체마다 차이가 심하다.

조사 관계자는 "인간의 경우 척추 수는 24개로 정해져 있다. 키가 아무리 작거나 커도 이는 예외가 없다"며 "이런 생물학적 원칙을 벗어난 것이 아우라코플레우라 코닌키"라고 설명했다.

이 관계자는 "체절이 너무 많아 몸이 길어지면 사실 외부 공격에 불리하다. 연한 복부를 지키기 위해 몸을 말아버리는 쥐며느리가 좋은 예"라며 "체절이 많아 꼬리판이 길어진 아우라코플레우라 코닌키는 등딱지밖으로 몸 일부가 노출돼 외부 공격에 취약한 상태였다"고 덧붙였다.

이런 약점에도 아우라코플레우라 코닌키가 대량 멸종을 견딘 이유를 연구팀은 다리에서 찾았다. 삼엽충은 체절마다 한 쌍의 다리가 붙어있고, 이는 수중에서 아가미 역할을 한다. 아우라코플레우라 코닌키는 산소량이 점점 적어지자 아가미를 늘리는 식으로 진화했다고 연구팀은 추측했다.

조사 관계자는 "아우라코플레우라 코닌키는 지구상의 산소가 줄자 체절을 늘림으로써 산소가 적은 해저에서 버틸 준비를 한 것으로 보인다"며 "산소가 부족한 환경에는 위험한 포식자도 접근할 수 없어 등딱지 밖으로 꼬리판이 노출되는 건 문제가 안 됐을 것"이라고 말했다.

이어 "아우라코플레우라 코닌키와 마찬가지 방법으로 체절을 늘린 삼엽충 종은 아마 더 있을 것"이라며 "이런 유연한 생존 전략 덕에 공룡도 씨가 마르는 상황을 삼엽충들이 견딘 것으로 보인다"고 추측했다.

이윤서 기자 lys@sputnik.kr